大谷翔平選手も活用した「マンダラチャート」 書き方を覚え社会人スキルをアップしよう

メジャーリーグで前人未到の活躍を続ける大谷翔平選手。彼の強さの源泉の一つとして、高校時代に作成した「目標達成シート(マンダラチャート)」はあまりにも有名です。

2023年のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)での歴史的な活躍はもちろん、その後も常に高い目標を掲げ、実現し続ける姿は、多くのビジネスパーソンにとっても学びとなるでしょう。

このマンダラチャートは、個人の目標設定やスキルアップにおいて非常に有効なフレームワークです。本記事では、その具体的な書き方と、ビジネスシーンで活用する際のポイントを解説します。

さらに、こうした「個人の主観的な成長」を「組織の持続的な成長」へと確実に結びつけるために、客観的なデータを活用する視点についてもご紹介します。

「ドラ1 8球団」から「ゴミ拾い」まで

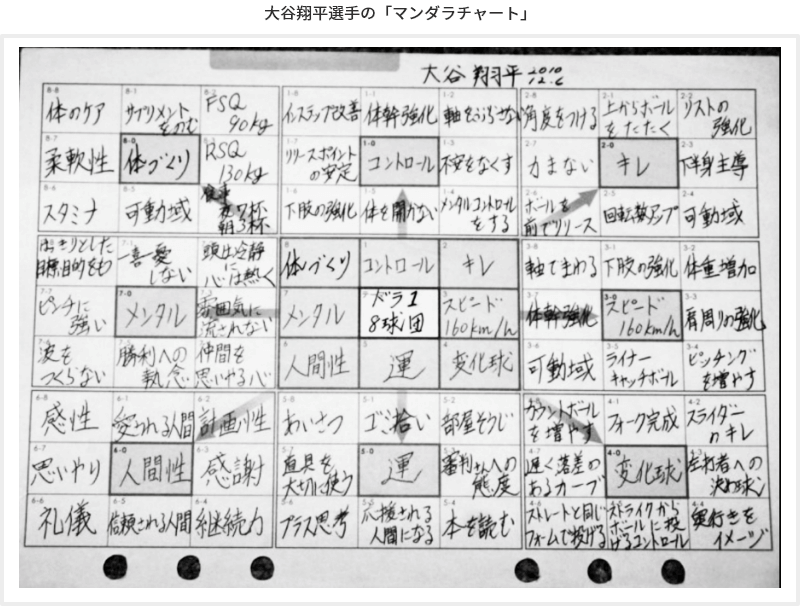

大谷選手は、高校生のときにはすでに「マンダラチャート」を作成しています。出身校である花巻東高校の佐々木監督が取り入れていたもので、9×9マス、合計81のマス目があるシートを用いたものです*1。

まず中心にあるマスに自分が達成したい「大きな目標」を記入します。そして、そのマスを取り囲む8つのブロックには、その目標を達成するために必要な要素を埋めていきます。

さらにその要素の外側の9マスには、それぞれの要素を満たすために日々行うべきことや意識すべきことを書き込んでいく、という具合です。

実際、大谷選手が高校生のときに作成していたマンダラチャートを見てみましょう。

(出所:「オオタニサンのマンダラチャート」日本医科歯科大学)

http://nms-neurosurgery.com/moritablog/405

中心の9マスのさらに中心、つまり最大の目標が「ドラ1 8球団」つまり、8球団からドラフト1位指名を受けるというものです。

このシートの作成が2010年、大谷選手は17歳のときですから、すでに大きな目標を持っていたことがわかります。

そして、周囲にある8マスには、その目標を達成するために必要なものとして「コントロール」「キレ」「スピード160km/h」「変化球」「運」「人間性」「メンタル」「体づくり」と書き込まれています。

さて、マンダラチャートの威力はここから始まります。

最初のマスを取り囲む8つまでは、ある程度思いつきやすい目標かと思います。

しかし今度は、その8つの目標を満たすためにさらに8つの要素を掲げているのです。

例えば「運」という目標達成のために、周囲のマスには

・ゴミ拾い

・部屋そうじ

・審判さんへの態度

・本を読む

・応援される人間になる

・プラス思考

・道具を大切に使う

・あいさつ

という8つの目標、というよりは、ここまでくると「具体的な行動」にまで落とし込まれています。

「ドラ1 8球団」という目標を達成するために、野球を離れたところの行動までも「日々やるべきこと」という段に落とし込み実行しやすくしているのがこのマンダラチャートの特徴なのです。

「千里の道も一歩から」を地で行く。これが大谷選手が実践してきたことです。

個人の「目標設定」と、組織の「適性把握」は両輪

このように、マンダラチャートは個々人の目標や課題を「具体的な行動」にまで落とし込み、主体的な行動を促す素晴らしいツールです。

一方で、企業(特に急成長中の企業や変革期にある企業)においては、「個人の頑張り」だけに依存した組織運営では、採用のミスマッチやマネジメントの属人化といった「成長痛」を引き起こしがちです。

・「従業員がマンダラチャートで立てた目標が、本人の適性や組織の戦略と合っているか不安だ」

・「個人の主観的な自己分析だけでなく、客観的なデータでポテンシャルを把握したい」

・「『自社で活躍する人材(ハイパフォーマー)』の特性を可視化し、採用や育成の仕組みを整えたい」

こうした課題意識をお持ちの人事・経営層の方も多いのではないでしょうか。

個人の「主観的な目標設定」と、組織による「客観的な適性把握」。この両輪が揃って初めて、個人と組織は同じ方向を向いて成長できます。

私たちイー・ファルコンは、個人のパーソナリティやポテンシャルを客観的データで可視化する適性検査「eF-1G」を提供しています。ご興味のある方は、まずは下記の資料をご覧ください。

【無料ダウンロード】適性検査eF-1G ご紹介資料

適性検査eF-1Gの導入実績や導入事例をご覧いただけます。

資料をダウンロードする「5W1H」を軸にした課題の整理方法

さて、「目標を達成するための具体的課題を見つける能力」はビジネスにおいても必須です。

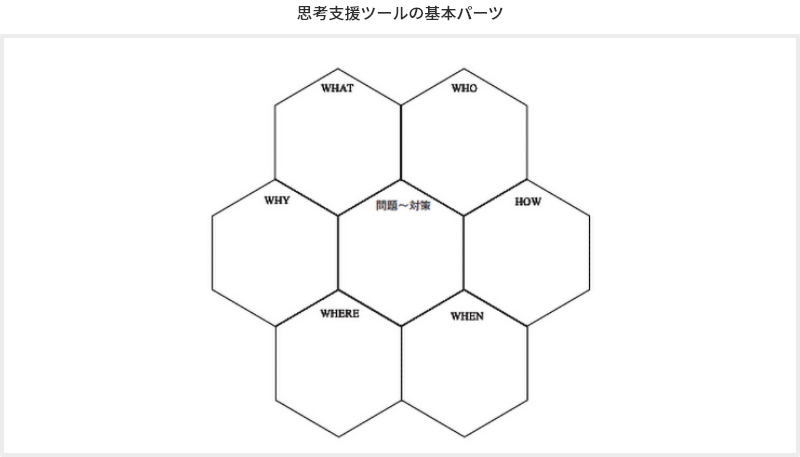

現・鳥取大学の桐山聰氏らが2007年に発表した論文では、ひとつの「思考支援ツール」が紹介されています。

これは、目標に対する課題や目標へのアプローチ方法を突き詰めていく手法です。具体的には、下のような図式を用います。

(出所:桐山聰、英崇夫「思考支援ツールを使った学生自身によるプロジェクト活動の自己評価」工学教育 55-4(2007) p71)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee/55/4/55_4_4_70/_pdf p71

マンダラチャートと少し似ていますが異なるのは、問題に対して「5W1H」という、アプローチの方向性が具体化されていることです。

使い方はマンダラチャートと同様です。基本パーツの真ん中に問題や目標を書き、その周囲を「5W1H」で埋めていきます。

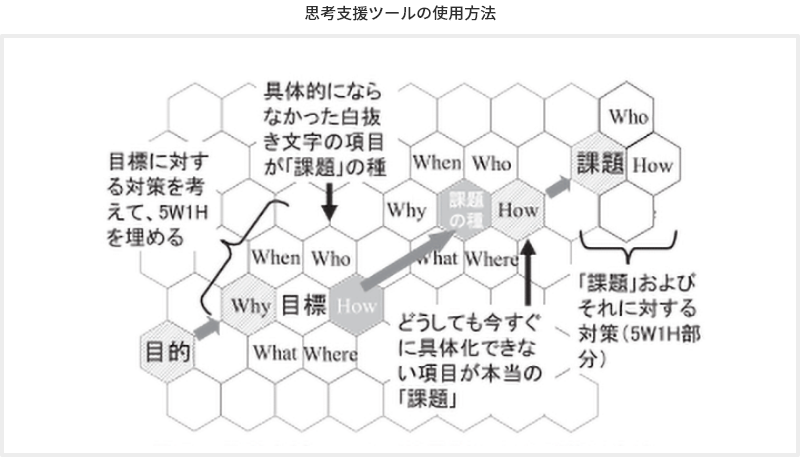

さらに、この「5W1H」を満たすためにはどのような5W1Hが必要なのか?を突き詰めていくことで、この思考支援ツールは下の図のように無限に広げていくことができます。

(出所:桐山聰、英崇夫「思考支援ツールを使った学生自身によるプロジェクト活動の自己評価」工学教育 55-4(2007) p71)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee/55/4/55_4_4_70/_pdf p71

なお、この思考支援ツールを作成した桐山聰氏らは、大学生についてこのような所感を得ています*2。

近年、学生が失敗を恐れて積極的に行動を起こさない、ということをよく耳にする。しかし、創成学習開発センターの課外活動である学生プロジェクトの指導や初年次生の授業担当を通して、それとは違った実態が見えてきた。すなわち、学生は、失敗だけでなく成功さえもイメージできないがゆえに本当に何をしてよいかわからない、ということである。

(中略)

事実、筆者が接する学生の多くは目的(あるいは目標)と手段を混同する傾向が顕著である。

仮に目標があったとしても抽象的すぎて、まず何から取り組めばいいのかという具体的なイメージや計画を持てない、それは若い世代に限ったことではないでしょう。

具体的な行動に落とし込んでこそ「目標」は現実味を帯びる

「給与を上げたい」「やりがいを感じたい」。 若手が抱く「目標」はそれぞれです。

しかし「やりがい」とは具体的に何なのか?「成功」とは具体的に何なのか?それを実現するには何が必要なのか?どんな順序で実践していくのか?を突き詰めていかなければ、いつまでたっても具体的な行動に移すことはできません。 一歩を踏み出すことすらできないのです。そのまま業務に忙殺され「何かが違う」「辞めたい」となる可能性も否めません。

一方で大谷選手は、高校生のときから「夢を叶えるために日々やること」あるいは「意識すること」を8マス×8フレーム、つまり64個も持っていたのです。最近でも審判に丁寧に接したり、試合中にゴミを拾ったりする大谷選手の姿が見られます。よって歴史的な野球選手となりつつある現在も、これらを実践し続けているのでしょう。

ただし、このように自分一人で見える景色(主観的な自己分析)には限界があります。

特に組織においては、「自分(主観)がどうなりたいか」と「自分(客観的)がどういう特性・ポテンシャルを持っているか」を正しく把握することが重要です。

例えば、「リーダーシップを発揮したい」という目標(マンダラ)を立てても、本人の特性が「慎重・堅実型」であれば、無理な目標設定が過度なストレスに繋がるかもしれません。その場合、まずは「専門性を高めてチームに貢献する」といった目標の方が、本人のポテンシャルを活かせる可能性もあります。

私たちイー・ファルコンが提供する適性検査「eF-1G」は、「ポテンシャルディスカバリー」という思想のもと、個人の多様な側面を客観的に可視化します。

採用時のミスマッチを防ぐだけでなく、入社後の「個を活かす」マネジメント、データに基づいた人材配置、従業員エンゲージメントの向上までを一気通貫でご支援します。

「勘」や「経験」に頼った人材戦略から脱却し、データに基づいた「科学的な人事」へ。まずは、eF-1Gがどのようなデータを提供できるのか、資料をご覧ください

【こちらもおすすめ】人的資本経営時代の組織変革 自社で実践したパーソナリティデータ活用術

eF-1Gを活用した組織変革のステップ /データに基づく人材配置・育成の具体例 /従業員エンゲージメント向上の実例

事例資料をダウンロードする2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。

取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。

*1

「『ご飯 夜7杯、朝3杯』大谷翔平が10年前に書いた、81個の"マンダラの約束"」プレシデント・オンライン

https://president.jp/articles/-/47766?page=2

*2

桐山聰、英崇夫「思考支援ツールを使った学生自身によるプロジェクト活動の自己評価」工学教育 55-4(2007) p71)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee/55/4/55_4_4_70/_pdf p70