ほしい人材はどう集める?ほしい人材を獲得するための採用ポイント

「応募はあるけど、なかなか理想の人材が見つからない」「せっかく採用しても、早期離職が続いてしまう」

このような、ほしい人材が獲得できないという採用の悩みは、多くの企業が直面しています。人材市場が多様化する中、単に求人を出すだけでは、企業が本当に求めるほしい人材に出会うことは難しくなっているようです。

「ほしい人材が集まらない原因」と「その解決策」について確認していきましょう。

「ほしい人材」が集まらないことによる課題

理想とする人材が採用できない状態が続くと、単なる人手不足にとどまらず、組織全体にさまざまな悪影響を及ぼします。

「ほしい人材」が集まらないことで企業が抱える具体的な課題について確認していきましょう。

採用コストが増大する

採用活動には、求人広告の掲載費や人材紹介会社への報酬、選考に関わる人件費など、さまざまなコストが発生します。

「ほしい人材」に出会えないまま採用活動を繰り返せば、その分コストは膨れ上がるでしょう。さらに、採用後のミスマッチによる早期離職が起きれば、再び採用活動をやり直すことになり、費用対効果は悪化し続けます。

長期的に見れば、こうした「不完全な採用の繰り返し」が経営資源の浪費につながる恐れもあるのです。

既存社員への負担が増える

採用がうまくいかず、人員が充足しない状態が続くと、そのしわ寄せは既存社員に集中します。業務量が増えるだけでなく、突発的なフォローや新人育成の負担も重なり、疲弊感が広がります。

結果として残業が常態化したり、仕事の質が低下したりする可能性もあるでしょう。優秀な社員ほど責任を感じて頑張ろうとしますが、それがかえって離職の引き金になることもあるため注意が必要です。

事業成長のスピードが鈍化する

「ほしい人材」が採用できない状態は、単なる人的リソース不足にとどまりません。

新規プロジェクトの立ち上げや、既存事業のスケールアップといった成長戦略の実行にもブレーキがかかります。「人手さえあればできたはずの挑戦」が先送りされることで、競合に差をつけられるリスクも高まります。

特に変化の激しい市場では、人材確保の遅れがそのまま競争力の低下につながりかねません。

社内の士気やエンゲージメントが低下する

採用の遅れやミスマッチによる業務負荷は、社員のモチベーションやエンゲージメントにも大きく影響します。

「なぜ自分たちばかりが頑張らなければならないのか」「会社は本気で人材を確保しようとしているのか」といった不満や疑念が蓄積され、チームワークの乱れや離職につながることもあるでしょう。

採用活動の成果が見えづらいと、現場に「会社の将来に対する不信感」が生まれてしまうのです。

なぜ「ほしい人材」が集まらないのか?

「採用活動は行っているのに、なぜか理想の人材からの応募が来ない」と悩む企業は少なくありません。

その背景には、採用戦略や企業姿勢に関わる複数の要因が潜んでいます。

ほしい人材が集まりにくい主な理由を確認していきましょう。

ほしい人材の人材像が明確になっていないから

そもそも企業側が「どんな人がほしいのか」を具体的に定義できていないと、採用は迷走しがちです。

求めるスキルや経験だけでなく、仕事への価値観やチームとの相性など、人物像を細かく言語化することが重要です。

「いい人がいたら採用したい」という曖昧な方針では、求職者の心にも響かず、結果として応募数も質も上がりません。

明確なペルソナ設計が、採用精度を高める第一歩となります。

求人内容が魅力に欠けているから

求人票の内容がありきたりで、他社との差別化がされていない場合、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらうのは難しくなります。

仕事内容の記述が抽象的だったり、待遇やキャリアパスが不透明だったりすると、魅力が伝わりにくく、応募を避けられてしまうこともあるようです。

求職者は複数の求人を比較しているため、自社の魅力や働くメリットを具体的に伝えることが求められます。

採用チャネルが時代に合っていないから

採用活動で使用しているチャネルが古く、ターゲット層に届いていないケースもあります。

たとえば、若年層にリーチしたいのに、紙媒体や一般的な求人サイトにのみ掲載しているなどです。現代の求職者はSNSや動画メディア、スカウト型サービスなど、多様な手段で企業を探しています。

求める人材像に合わせてチャネルを最適化することが、採用成功への鍵となります。

企業ブランディングができていないから

求職者は「どんな会社か」を、求人票だけでなく企業の発信内容や評判からも見極めようとしています。

そのため、ブランディングが弱い企業は、そもそも選択肢として認識されないのです。会社のビジョンや文化、社員の声などを継続的に発信して、求職者の共感や信頼を得ることを意識しましょう。

ブランドが確立されていれば、自然と「ここで働きたい」と感じる人材が集まりやすくなります。

「ほしい人材」を集めるためのポイント

理想の人材を集めるためには、単に「募集を出す」だけでは不十分です。

採用活動の設計から発信方法、企業の在り方まで、さまざまな工夫と戦略が必要です。

ほしい人材を惹きつけるための具体的なポイントを確認していきましょう。

魅力的な求人を作る

求職者は、求人票を見ながら「この企業で働く自分」を想像します。

抽象的な表現ではなく、仕事内容やポジションの役割、求める人物像を具体的に記載して、「自分に合っている」と感じてもらいやすくしましょう。

また、待遇やキャリアパス、社内制度も明確に伝え、不安要素を減らして、応募のハードルを下げる工夫も必要です。

SNSや採用サイトを活用した情報発信をする

今や多くの求職者が、求人票だけでなくSNSやオウンドメディアを通じて企業を調べています。

日常の業務風景、社員の声、企業文化などを定期的に発信することで、「ここなら安心して働けそう」「雰囲気が自分に合いそう」と感じてもらうことが可能です。

動画や画像を活用したビジュアル訴求も有効でしょう。

働き方や福利厚生を見直して差別化する

柔軟な働き方やユニークな福利厚生は、求職者にとって魅力的な判断材料になります。

たとえば、リモートワークやフレックス制度、副業OK、育児支援制度など、生活との両立を後押しする仕組みは応募の後押しになります。

「働きやすい環境を整えている」というメッセージは、他社との差別化にもつながるでしょう。

会社のリアルを伝えるオープンな姿勢を持つ

理想的な職場環境だけをアピールするよりも、時には課題や成長過程を包み隠さず伝えることも必要です。

たとえば「今は制度が整っていないが、改善に取り組んでいる」といった情報でも、共感を得られることがあります。

リアルな情報発信が、カルチャーフィットする人材との出会いを生み出します。

即戦力ばかりを求めない

経験やスキルだけで判断するのではなく、ポテンシャルや価値観の一致を重視することで、長期的に活躍できる人材の確保につながります。

「育成前提」で採用することで、社内での定着率や成長スピードが高まるケースも多いです。

将来性に目を向けた採用は、組織づくりの視点でも有効といえます。

採用試験に適性検査を活用する

履歴書や面接だけでは見抜けない「人柄」や「働き方の傾向」を知るために、適性検査の導入が効果的です。

採用の精度を上げる手段として、多くの企業が取り入れています。

ストレス耐性やコミュニケーションタイプ、組織適応力などを事前に把握することで、ミスマッチを防ぎ、入社後の活躍をサポートできます。

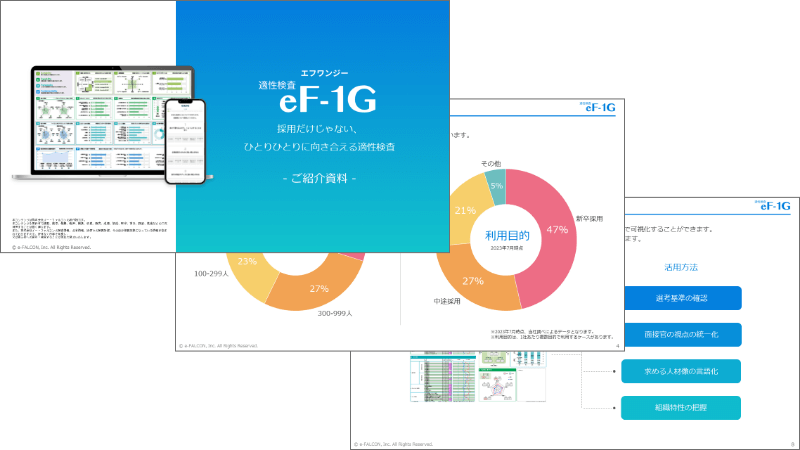

「ほしい人材」の採用を進めるならeF-1G

「この人なら活躍してくれそう」その直感が確信に変わるのが、適性検査「eF-1G」です。

eF-1Gは、職務適性や組織適応性など、候補者の見えない資質を数値化し、採用の判断材料として活用できます。

採用だけでなく、配属や育成、離職防止にも応用可能で、人材戦略の精度を高めてくれるツールであるため、入社後にも活用できる場面が多くあります。

ほしい人材に出会い、定着してもらうために、eF-1Gを導入して「人材の見える化」を始めてみませんか?

ほしい人材が獲得できないなどの人材採用のお悩みがあれば、eF-1Gの導入をご検討ください。