採用基準の決め方とは?具体的な採用基準の決め方と注意すべきポイント

「どのような人材を採用すべきかが明確にできていない」「面接官によって評価にばらつきがあり選考がうまくいかない」などの悩みを抱える企業や採用担当者は少なくないでしょう。

採用においてどのような人材を選ぶべきか、どのように評価するのかを定める「採用基準の決め方」は、採用の成功のために不可欠なものです。

採用基準の決め方の方法、採用基準の決め方で注意するポイントについて解説します。

採用基準の決め方はなぜ重要?

採用基準はただ決めればよいというわけではなく、決め方そのものが採用の質と成果を左右します。

採用基準を決めても、その内容が会社の実情やビジョンに合っていないと、ミスマッチや早期離職を防ぐことができず、意味のないものになってしまうからです。

そのため、採用基準の内容だけでなく、自社の戦略や組織フェーズを踏まえてどう設計するかという点も重要になります。また、採用基準は一度決めたら終わりではなく、状況に応じてアップデートしていくものです。

しかし、採用基準の決め方が曖昧なままだと、見直しや再設計をする際に整合性がなくなってしまいます。

採用基準の決め方からきちんと定めておくことで、採用基準の設定、活用、見直しまで、一貫性のある運用を行うことができます。

採用基準の決め方:採用の目的を明確にする

採用基準を決める際は、まず初めに採用の目的を明確にすることが大切です。

どの部署で、どのような課題を解決するために、どのような人材を採用したいのか、採用の背景と目的を明らかにすることで、求める人物像の方向性が見えてきます。

目的が明確でないまま採用基準の設計を始めてしまうと、後の工程で関係者間の認識のズレが起きたり、採用基準と面接内容の整合性がとれなくなったりする可能性があるため、必ず最初に採用の目的について認識を統一しておきましょう。

採用基準の決め方:必須スキルと経験を洗い出す

採用の目的が明確になったら、次に、その職種やポジションで実務を遂行するために不可欠な知識・スキル・経験について洗い出します。

営業職であれば法人営業経験や提案書作成スキル、エンジニアであれば特定言語での開発経験など、できるだけ具体的に整理しましょう。

さらに、過去の採用でうまくいった事例やうまくいかなかった事例、現場からのヒアリングなどから考えて、必要条件と歓迎条件を切り分けると、より効果的に採用基準に活かすことができます。

採用基準の決め方:自社のビジョンやカルチャーから求める人物像を言語化する

入社後に長期的な定着や活躍をしてもらうためには、自社のビジョンやカルチャーに合った人物であることが大切です。

そのため、自社のビジョンに合う人物、自社で活躍できる人物の性格や価値観を言語化することが必要になります。

自社が目指す未来、日々の業務の中で大切にしている考え方や行動様式を整理し、変化を楽しめる人、チームワークを重視する人、自ら学び行動できる人など、自社に合う人物の特徴を具体的な言葉で表現しましょう。

自社で実際に活躍している社員の共通点を洗い出し、参考にすることも有効です。

採用基準の決め方:判断基準の数値と優先順位を決める

採用に活かしたい基準を整理できたら、それぞれの項目に対して評価に用いる数値と優先順位を決めましょう。

たとえば、論理的思考力、主体性、協調性などの項目ごとに、5段階評価やA〜C評価を設定して評価シートに落とし込むと、どの面接官が評価してもブレが少なくなります。

さらに基準項目について、特に重視する項目と、優先度は低いけれど加点要素となる項目に分けておくことで、求職者について正しく評価することができます。

採用基準の決め方:面接・選考でのチェック方法を設計する

基準と数値を定めたら、その基準をもとにどの面接官が対応しても公平で一貫性のある選考ができるよう、評価方法を設計します。

論理的思考力を見るならケーススタディや構造化面接を用意する、主体性を評価したいなら過去の行動経験を深掘りする質問を設けるなど、各基準に対して質問や評価項目をあらかじめ設定しておきます。

また、適性検査や課題提出などを活用し、定性的な印象だけでなく定量的な視点でも判断できる仕組みを取り入れると、より正確な評価ができるでしょう。

採用基準の決め方で注意すべきポイント

採用基準の決め方には、注意しなければならないこともあります。

採用基準の決め方で注意すべきポイントを確認していきましょう。

現場の意見を反映して決める

トップダウンで一方的に作った採用基準では、現場の納得感が得られず、実際の選考で形骸化してしまうことがあります。

採用基準を定着させるためには、経営者や採用担当者だけでなく、現場マネージャーなどを加えた関係者全体で採用基準を決めることが大切です。

採用担当者が無意識に持っている基準を言語化する

採用担当者は、選考において人柄や特性などを判断する際に、意図しないうちに個人的な採用基準を持っている場合があります。

論理的根拠のない暗黙の採用基準は、入社後のミスマッチの原因となる可能性があるため、そのまま新たな採用基準に活かすのではなく、言語化と検証が必要です。

言語化により非言語的要素や無意識のバイアスを明らかにし、根拠のないものを取り除いたうえで、新たな採用基準を決めましょう。

なんとなくではなく論理的に決める

評価するスキルや経歴、特性などについて、その理由が曖昧なまま採用基準を決めると、選考フローの途中で判断基準がブレたり、最終面接で現場と経営の意見が食い違ったりする原因になります。

活躍人材の分析や、各基準を必要とする理由の明文化などを行い、一貫性を持って論理的に決めることが、採用の成功につながる採用基準には不可欠です。

活躍人材の特性の把握に適性検査を活用する

自社で活躍している人材の特性を把握する際、本人からの聞き取りや周囲の評価を参考にするのもよいですが、先入観や思い込みに左右されてしまったり、外からは見えにくい内面的な特性を見逃してしまったりする場合もあります。

活躍人材の特性を正確に把握し、採用基準の精度を高めるためには、適性検査を活用することが望ましいでしょう。

社内から選ばれた複数の活躍人材に適性検査を受けてもらい共通特性を探すこと、また採用選考にも適性検査を導入し、求職者から既存の活躍人材と共通する特性を持つ人材を見つけることで、質の高い採用基準にすることができます。

決め方を記録して基準を適時アップデートする

採用基準は一度決めたら終わりではなく、事業フェーズや組織構造が変化したとき、早期離職が増えたときなど、状況に応じて改善する必要があります。

採用基準の見直しや再設計をする際は、最初に基準を決めたときの方法に則ることで、整合性をとりながら効率的に行うことができるため、どのように採用基準を決めたかを記録しておくことも大切です。

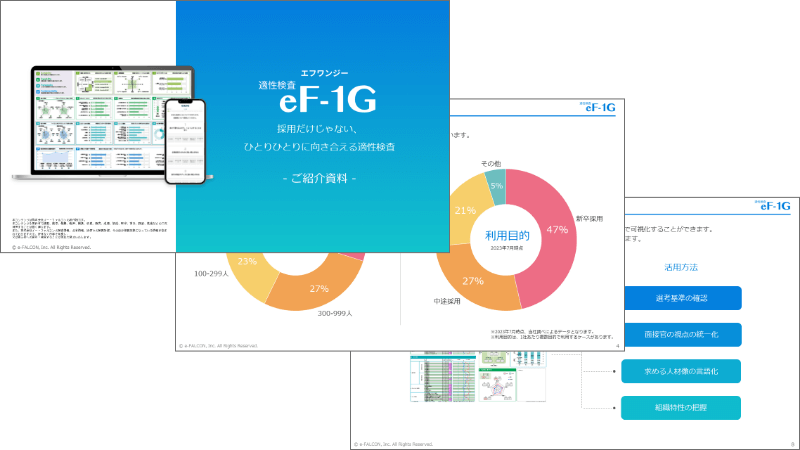

採用基準の決め方にも役立つeF-1G

採用基準を決める際は、採用の目的の明確化から始め、必須スキルと経験の洗い出し、求める人物像の言語化、数値と優先順位の決定、チェック方法の設計まで、段階的に行う必要があります。

活躍人材の特性を客観的かつ効率的に把握したい、完成した採用基準を満たす人材を正確に見極めたいという場合には、適性検査を活用することが有効です。

個性を細やかに捉えられる適性検査「eF-1G(エフワンジー)」なら、ポテンシャルや特性を細かい粒度で測定し、より詳細に個人の隠れた才能や志向性を把握することができます。

1社につき3名まで無料トライアルができるので、質の高い採用基準の設計と選考に適性検査を活用したい方は、ぜひ一度「eF-1G(エフワンジー)」をお試しください。