離職防止のアイデアはある?離職防止アイデアとしての適性検査活用法

せっかく採用したのにすぐ辞めてしまったり、離職率が高くて組織の士気が下がっていたり、離職の悩みを抱える企業は少なくありません。

人材確保が難しくなっている今、離職防止のアイデアや対策は採用活動と同じくらい重要です。

離職を未然に防ぐためには、感覚や属人的な対応に頼るのではなく、データや仕組みを活用した科学的なアプローチが欠かせません。

離職防止の重要性と具体的な離職防止のアイデア、離職防止のアイデアとして適性検査の活用法について詳しく解説します。

離職防止のアイデアが必要な理由

企業経営において、離職防止の取り組みは採用活動や人材育成と同じくらい重要なテーマです。社員が定着せず、早期離職が相次ぐと、組織力の低下や経営効率の悪化を招く恐れがあります。

なぜ離職防止のアイデアが求められているのか、その背景や影響を確認していきましょう。

人材採用・育成コストの損失を防ぐため

一人の社員を採用し、戦力化するまでには多くの時間とコストがかかります。

求人広告費、面接や採用フローにかかる工数、入社後の研修やOJT、現場でのフォローアップなど、見えないコストを含めるとその損失は非常に大きなものになります。

離職が続けば、こうした投資がすべて無駄になる可能性もあり、企業の生産性と利益率に直結します。

優秀な人材ほど離職リスクが高い傾向があるから

能力が高く、成長意欲の強い社員ほど、環境や待遇に不満を感じやすく、より良い条件を求めて転職する傾向があります。

優秀な人材が辞めることで、チーム全体の力が低下するだけでなく、残されたメンバーのモチベーションにも影響を及ぼす恐れがあります。

職場の生産性や士気に影響を与えるから

社員の離職が続くと、業務の引き継ぎや再教育にリソースが取られ、チーム全体の生産性が下がります。

また、「また誰か辞めた」という空気が職場に漂うと、残った社員の士気も下がり、さらなる離職につながる悪循環を生むことになります。

企業ブランディングにも関わる問題だから

離職率の高さは、企業の外部イメージにも大きく影響します。求職者にとって「すぐに辞める人が多い職場」は魅力的に映らず、採用活動にも悪影響を及ぼします。

特に、口コミサイトなどの評価が低い場合は、応募数自体が減少するリスクがあります。

働きやすさへのニーズが高まっているから

働き方改革やライフスタイルの多様化により、従業員は「働きやすさ」や「自分らしく働ける環境」を求めるようになっています。

柔軟な働き方やキャリア支援など、時代に合った環境を提供できなければ、人材の流出は避けられません。

離職防止アイデアとして今すぐ実践できるもの

離職防止は「何をするか」も重要ですが、すぐにできることから着手する姿勢が成功のカギになります。

多くの施策がある中でも、特別な準備や大きな予算を必要とせず、日常の業務に取り入れやすいアイデアは少なくありません。

今すぐに実践できる離職防止アイデアについて確認していきましょう。

定期的な1on1ミーティングの実施

上司と部下が定期的に1対1で話す機会を設けることで、業務上の悩みや人間関係の不満など、早期に問題を把握できます。話すことで心理的な安全性も高まり、安心して働ける職場づくりに貢献します。

1on1の目的は「評価」ではなく「対話」に重きを置くことです。定期的に実施することで信頼関係が築かれ、社員の本音を引き出しやすくなります。

キャリア面談による将来設計の支援

「このままこの会社で成長できるのか?」という不安は離職の大きな要因です。

キャリア面談を通じて、中長期的な目標設定やスキルアップの方向性を明確にすることで、将来のビジョンが見え、定着率向上につながります。

また、本人の強みや価値観を掘り下げることで、業務内容や配属先の見直しにもつながり、ミスマッチの解消にも有効です。

社内表彰制度の導入

社員の成果や努力をきちんと評価する文化をつくることも重要です。

日々の頑張りが認められる仕組みがあることで、モチベーションが向上し、会社へのロイヤリティが高まります。

特に、営業成績だけでなくチーム貢献や改善提案など、多様な評価軸を設けることで、さまざまなタイプの社員が報われる設計が可能です。

柔軟な働き方の推進

リモートワークや時短勤務、フレックスタイムなど、働き方の選択肢を増やすことで、ライフスタイルに合わせた勤務が可能になります。

これにより、育児や介護といった個別の事情を持つ社員も働き続けやすくなります。また、業務の成果を重視するマネジメントへの転換も必要です。

単に制度を導入するだけでなく、運用の柔軟さもあわせて整えることで効果が高まります。

メンター制度の導入

若手社員が組織に早く馴染み、悩みを気軽に相談できる環境をつくるには、メンター制度が有効です。定期的なフォローアップにより、孤立を防ぎ、定着につなげられます。

メンターには年齢や部署が離れた先輩社員を選定することで、利害関係のない安心感を醸成しやすくなるでしょう。導入時は、双方の負担が偏らないよう役割や頻度を明確にすることがポイントです。

福利厚生の充実

給与や評価制度だけでなく、健康支援、教育研修、リフレッシュ制度など、働きやすさを支える福利厚生の充実も重要です。

従業員満足度を高める要素の一つとして、見直しが求められます。

特に、利用されていない福利厚生の実態を把握し、社員のニーズに合った内容へアップデートすることが大切です。社員の声を取り入れた柔軟な制度設計が求められます。

社員交流イベントの開催

部門を超えた交流の場を定期的に設けることで、社内のつながりや一体感が強まります。コミュニケーションの活性化は、離職防止に効果的です。

業務上の接点が少ない社員同士でも、ランチ会やチーム対抗のレクリエーションなどを通じて相互理解を深めることができるでしょう。

交流のきっかけが心理的な壁を下げ、働きやすい雰囲気を育む効果があります。

業務プロセスの見直しと改善

無駄な業務や負担の大きい作業は、ストレスの原因です。現場の声をもとに業務プロセスを見直し、改善することで、働きやすい環境を実現しましょう。

たとえば、手作業で行っていた業務をツールで自動化したり、会議の時間や回数を見直したりすることで、業務効率と社員の満足度の両立が可能になります。

離職防止のアイデアに適性検査を活用する方法

離職の原因は表面的には見えづらく、本人の性格や職場との相性といった「目に見えない要素」が大きく影響していることも少なくありません。

そこで注目されているのが、適性検査を活用した離職リスクの可視化と予防です。ここでは、どのように適性検査が離職防止につながるのか、具体的な活用方法をご紹介します。

離職リスクの高い社員を可視化する

適性検査を実施することで、離職リスクが高い傾向を持つ社員を早期に把握できます。

たとえば、忍耐力が低い、ストレス耐性が弱いなど、データをもとに個人の特性を可視化することで、事前のフォローや配置転換が可能になります。

特に、本人も気づいていないような「環境に対する敏感さ」や「変化への不安感」などが数値化されることで、問題の芽を早期に発見しやすくなるでしょう。

これにより、メンタル不調や急な離職といったリスクに対して先手を打つことが可能になります。

性格・思考傾向に応じたアプローチを設計する

社員一人ひとりの性格や思考傾向に合わせたコミュニケーションや業務指導を行うことで、ミスマッチを防ぎ、働きやすい環境づくりができます。

適性検査の結果をもとにしたマネジメントは、離職予防に大きく貢献します。

たとえば、内向的な社員には静かな環境での作業やこまめな声かけを、主体性の高い社員には裁量のあるタスクを任せるなど、性格に応じた対応を心がけることでストレスや不満の蓄積を防ぐことが可能です。

画一的な管理から脱し、個に寄り添ったマネジメントの実現が、定着率向上につながります。

組織全体の離職傾向を分析して予防策につなげる

検査結果を集計・分析することで、組織全体としてどのような特性の社員が離職しやすいかを把握できます。

データをもとに採用基準や育成方針を見直すことで、長期的な離職防止策につなげることが可能です。

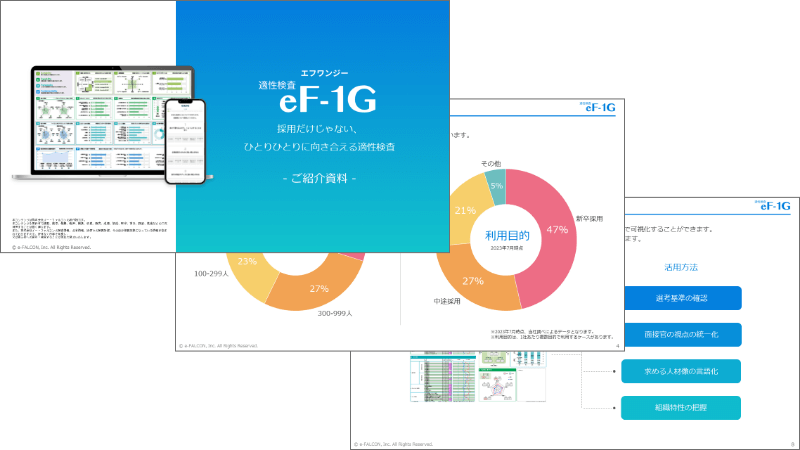

離職防止のアイデアを仕組み化するなら「適性検査eF-1G(エフワンジー)」

「適性検査eF-1G」は、性格特性や行動傾向を可視化する適性検査ツールです。

さまざまな活用方法がありますが、離職防止を目的として活用されるケースもあります。特に注目されているのが、個人だけでなく組織単位での傾向把握ができる点です。

社員ごとのストレス耐性や、職場とのマッチ度を数値化できるため、早期の対応や配置転換の参考になります。

結果がグラフやレポートで視覚的に表現されるため、人事担当者やマネージャーも直感的に状況を把握でき、感覚ではなく科学的根拠に基づく人材マネジメントが実現可能となります。

離職防止は一過性の施策ではなく、継続的な仕組みとして定着させることが重要です。

離職防止のアイデアとしてや離職リスクの把握から予防まで、一貫したマネジメントの実現に向けて「eF-1G」の活用をご検討ください。