早期離職とは?中途でも増える早期離職の原因と対策

「人材が定着しない」「何年も採用活動を繰り返している」そんな悩みを抱える企業が増えてきています。

背景にあるのが、早期離職と呼ばれる課題です。早期離職は、日本の労働市場全体で大きな問題となっており、早期離職を防ぐことが急務になっています。

早期離職とは何か、早期離職が企業にもたらす影響や原因、そして早期離職を防ぐための対策を解説します。

早期離職とは

「早期離職」とは、一般的に入社から3年以内に従業員が退職することを指します。

厚生労働省が公表した、「新規学卒就職者の離職状況」によると、大卒者の約3人に1人(34.9%)が、入社から3年以内に離職していることが明らかになっています。

もともとは新卒採用における離職を指す言葉として使われてきましたが、近年は転職市場の活性化に伴い、中途採用でも早期離職が増加傾向にあります。

さらに近年では、早期離職は「3年以内」にとどまらず、入社からわずか数ヶ月での退職といった超短期離職も顕在化しており、企業にとってより深刻な課題となっています。

早期離職が企業に与える影響

早期離職は多くの企業にとって見過ごせない経営課題です。退職は小さな出来事に見えますが、企業全体に与えるインパクトは非常に大きく、経営の根幹を揺るがす可能性すらあります。

早期離職がもたらす代表的な影響を確認していきましょう。

採用・教育コストの無駄

人材の採用から戦力化までは、想像以上のコストと労力がかかります。

採用媒体や人材紹介会社への費用、面接対応の人件費、入社後の研修コストなど、1人あたり数十万円〜100万円超のコストが発生することは、多くの企業に共通しています。

早期離職が発生すると、これらの投資が無駄になるだけでなく、再採用に向けて再び同等のコストをかけざるを得ない状況に陥ってしまいます。

組織の士気低下

チームメンバーの突然の退職は、残された社員のモチベーションにも大きく影響します。

「せっかく育てたのに辞めてしまった」「また引き継ぎ対応か」といった心理的負担は小さくありません。

特に、少人数のチームやプロジェクト単位で動いている組織では、1人の離脱が与える影響が大きく、組織の結束力や信頼関係にも悪影響を及ぼします。

結果として業務負荷が偏り、さらなる離職を招く負の連鎖が起きやすくなります。

人材ポートフォリオの不均衡

人材の構成は、企業が中長期的に持続的成長を目指すうえで極めて重要です。

早期離職が続くと、若手人材が育たず、年齢・スキル構成のバランスが崩れてしまいます。

特定の年齢層や役割が極端に不足すると、次世代リーダーの育成が進まず、継続的な組織力の強化が難しくなるという課題に直面します。

また、採用と育成のサイクルが断絶することで、長期的な人材戦略が立てられなくなる可能性もあるでしょう。

現場マネジメント層の疲弊

若手の離職が繰り返される職場では、育成を担うマネジメント層への負担が蓄積していきます。

「せっかく育てた部下が辞める」「毎回1から指導しなければならない」という状況が続けば、マネージャー自身のモチベーションや働きがいにも影響を与えます。

中堅社員やリーダー層の離職に発展するリスクもあり、結果的に組織全体のマネジメント力の低下につながるといえるでしょう。

採用ブランドへのダメージ

早期離職が頻発する企業は、求職者の間でネガティブな評判が広まりやすくなります。

口コミサイトやSNS上で「すぐに辞める人が多い」「職場の雰囲気が悪い」などと記載されれば、採用競争力の低下は避けられません。

人材市場において、「ブラック企業では?」という印象を与えてしまうと、優秀な人材の応募を遠ざけてしまう可能性が高くなるでしょう。

早期離職=採用力の低下に直結するという事実を、企業は強く意識する必要があります。

早期離職の主な原因

早期離職が企業にもたらす損失は大きい一方で、「なぜ辞めてしまうのか」という根本原因を正しく把握していない企業も少なくありません。

多くの場合、離職理由は単一ではなく、複数の要因が合わさることもあります。

早期離職の原因の中で、特に企業が押さえておくべき代表的なものを紹介します。

仕事内容や労働条件のギャップ

「思っていた仕事と違った」「労働時間や待遇に納得がいかない」といったギャップは、早期離職の最も典型的な要因です。

求人票や面接時の説明と、実際の業務・環境との間に大きな差があると、入社直後から社員は不信感を抱き、モチベーションが低下します。

特に近年は、情報収集力の高い求職者も多く、期待していた働き方ができないと判断されると、早い段階で見切りをつける傾向が強まっています。

社風や価値観のミスマッチ

業務内容だけでなく、組織の文化や価値観の違いも早期離職の大きな要因です。

たとえば、「成果主義のカルチャーに馴染めない」「上下関係が強すぎて発言しづらい」といった不一致がストレスとなり、離職を後押しすることがあります。

心理的安全性や自己実現を重視する価値観が一般的になっている昨今では、組織文化が自分に合わないと判断した社員は、職場への愛着や成長意欲が湧かないまま退職を選ぶケースが目立ちます。

人間関係や職場コミュニケーションの不全

どれだけ条件や制度が整っていても、職場での人間関係に問題があると、離職リスクは高まります。

上司や同僚との信頼関係が築けず、相談できる環境がない場合、社員は孤立感を抱えやすくなります。

特に入社初期の数ヶ月間は「居場所づくり」がカギになる重要な期間です。

ちょっとした疑問や不安を誰にも打ち明けられない状態は、心理的に非常に大きな負荷となり、早期離職につながることが多いです。

入社前後のフォロー不足

内定後から入社初期にかけては、期待と不安が混在している非常に繊細な時期です。

この期間に、企業側からの連絡やフォローが不足すると、候補者は「本当にこの会社で大丈夫か?」と疑念を抱きやすくなります。

また、入社後も業務面の指導だけでなく、組織文化への適応支援がないと、職場に馴染めず離職に至ることがあるかもしれません。

キャリア形成の見通しが立たない

社員が「この会社で成長していける」と感じられない場合、将来への不安から離職を決断しやすくなります。

特に若手社員は、評価基準やキャリアパスが明確でないと、「自分がここで何を目指せばいいのか分からない」という不透明感に悩まされます。

企業側がキャリアの方向性を描けるような機会や支援を提供していない場合、社員は自ら未来を切り拓ける環境を求める傾向が強まるでしょう。

早期離職を防ぐための対策

早期離職を防ぐには、「採用時の見極め」から「入社後の育成」「職場環境の整備」まで、一貫した人材マネジメントが求められます。

単発的な施策ではなく、社員のエンゲージメントを高め、働きがいを感じられる環境をつくることが重要です。

早期離職を防ぐための対策について確認していきましょう。

採用時の見極め

早期離職の多くは、採用時の「見抜けなかったミスマッチ」に起因します。

スキルや学歴だけでなく、思考傾向や価値観、ストレス耐性、チームとの相性といった深層的な要素まで見極めることが、ミスマッチ防止に直結します。

そのためには、適性検査や構造化面接などの客観的かつ多面的な評価手法の導入が有効です。

属人的な「面接の印象」に頼らず、よりデータに基づいた採用判断が求められます。

透明性のある情報提供

採用は「企業が候補者を選ぶ」だけでなく、「候補者が企業を選ぶ」双方向のマッチングです。

そのため、選考段階から業務内容・評価基準・チーム構成・社内カルチャーなどを正直に開示する姿勢が重要です。

実際に働いている社員のインタビューや現場見学の機会を設けることで、入社後のギャップを減らすことができます。

魅力だけでなく、課題も含めて開示することで、相互理解が深まり、定着につながる可能性が高まります。

オンボーディング体制の強化

入社後すぐの対応こそが、定着の成否を左右します。

とくに若手社員は、業務だけでなく人間関係や文化適応にも不安を抱えやすく、初期段階でのサポートが極めて重要です。

明確なオンボーディング計画、メンター制度、1on1面談などを整備することで、新入社員が自信と安心を持って職場に適応できるようになります。

適切な育成・評価制度の設計

画一的な育成プランや年功的な評価制度では、多様化する人材の価値観に対応できません。

社員の適性・志向・成長速度に応じて、柔軟な育成方針と透明性のある評価基準を設計することが必要です。

たとえば、適性検査の結果をもとに育成タイプを分類し、それぞれに合ったフィードバックやキャリア支援を行うことで、「自分が大切にされている」という感覚が生まれ、定着率が高まります。

心理的安全性のある職場づくり

どれだけ制度が整っていても、発言しづらい雰囲気や上下関係が強すぎる文化では、社員は安心して働けません。

心理的安全性とは、ミスや不安を率直に伝えられる職場環境のことです。

この安全性を高めるには、上司のマネジメントスタイルや日常のコミュニケーションを見直すことが欠かせません。

傾聴や共感、対話を重視する文化を育むことで、社員のメンタルヘルスも守られ、離職リスクの早期発見・対応につながります。

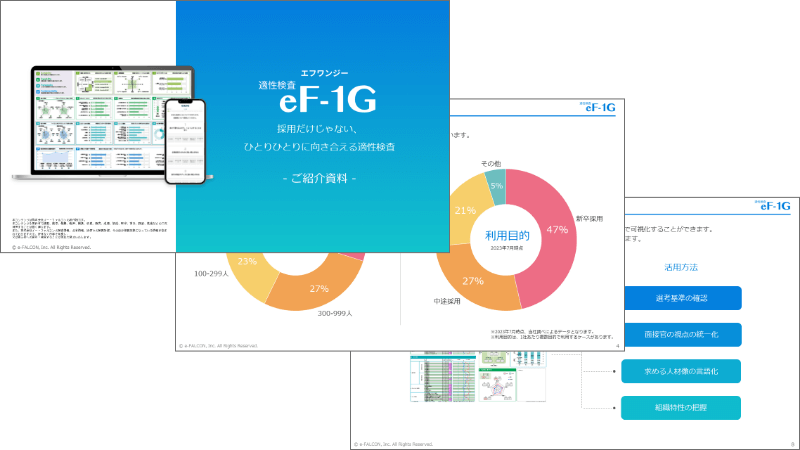

早期離職を防ぐ適性検査eF-1G(エフワンジー)

早期離職の多くは、採用時のミスマッチや価値観の不一致、入社後のサポート不足など、複合的な要因によって引き起こされます。

これらの課題に共通するのは、「人と職場の相性を十分に把握できていないこと」です。

適正検査eF-1Gは、採用前に、応募者や社員の性格特性や行動傾向、価値観などを多面的に可視化できるツールです。

採用時におけるマッチング精度を高めるだけでなく、入社後の配属や育成方針の設計にも活用できます。

従来の面接では見抜きにくい要素をデータとして把握できるため、主観に依存しない人材判断が可能になります。

早期離職の防止には、「採用前に人を見極め、採用後に人を活かす」仕組みづくりが不可欠です。

eF-1Gはその第一歩として、企業の人材戦略を根本から支える有効な手段となりますので、お気軽にお問い合わせください。