早期離職対策とは?早期離職を防ぐための早期離職防止のポイント

早期離職対策は、採用活動の効果を最大化し、安定した職場環境を築くために欠かせない取り組みです。 せっかく入社につながった人材が早期離職してしまえば、採用コストや教育の手間が無駄になるだけでなく、現場の士気や組織の成長にも影響を及ぼします。さらには、残された社員の負担増、そしてなにより、貴重な時間と労力をかけて新入社員と向き合った管理職の疲弊にも繋がります。

本記事では、早期離職が起こる背景を整理しながら、その根本原因として見過ごされがちな「上司と部下のすれ違い(マネジメントのミスマッチ)」に焦点を当て、実践しやすい早期離職対策について解説します。

早期離職対策はなぜ必要なのか

企業にとって、採用した人材が短期間で離職してしまうことは大きな課題です。

離職が繰り返されることで、組織の風土や働く人のモチベーションが揺らぎ、長期的な成長の足かせになることも少なくありません。

早期離職対策はなぜ必要なのかを確認していきましょう。

採用コストの無駄が発生するから

採用活動には、求人広告の掲載費や担当者の労力、面接準備など、時間と費用が多くかかります。しかし、入社後すぐに社員が離職してしまうと、これまでに費やした投資が無駄になってしまいます。

新たな人材を補充するために再募集を行う必要があり、企業全体の採用効率が大きく低下するでしょう。

こうした状況を避けるためにも、早期離職を防ぐ対策に取り組むことが重要です。

現場の負担が増えるから

社員が短期間で職場を離れると、残ったメンバーに業務が集中し、負担をかけてしまいます。特に少人数のチームでは、一人の離脱がチーム全体のパフォーマンスに大きく影響することもあります。

過剰な業務量は疲労やストレスの原因となり、さらなる離職につながる悪循環を招きかねません。加えて、早期離職した社員の指導や引き継ぎを行った現場では、作業効率の低下や心理的な負荷が生じる場合もあります。

特に、新たな部下を受け入れたマネージャーにとっては、育成計画の練り直しやチーム内の雰囲気の再構築など、目に見えない「マネジメントコスト」が再度発生することになります。

職場の雰囲気が悪化するから

人の入れ替わりが多い職場では、チームの連携やコミュニケーションが取りづらくなることがあります。

新しいメンバーが馴染みにくい環境は、職場全体の雰囲気に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

離職の背景に職場環境の問題がある場合、残った社員に不安や不満が広がり、モチベーションが低下することも少なくありません。働きやすい職場環境を整えるためには、人間関係の改善が欠かせないでしょう。

企業イメージに影響するから

早期離職が多い企業は、採用市場での評価が下がる傾向にあります。社員の離職率の高さが口コミやSNSで広まると、優秀な人材の応募が減少してしまう恐れもあるでしょう。

求職者は職場環境を重視するため、高い離職率は企業の魅力を損なう要因になります。企業ブランドの維持と競争力強化のためにも、離職率の改善に注力する必要があるでしょう。

組織の成長が停滞するから

社員が長く勤務すると、専門知識や経験が組織内に蓄積されます。離職が続くと、こうした知識の継承が難しくなり、生産性低下やサービス品質の低下を招くでしょう。

安定した人材基盤を築くことが、組織の持続的な成長や競争力強化に役立ちます。社員の定着率の向上は、組織全体のパフォーマンスアップにもつながるため、早期離職者を出さないための対策をしっかり立てましょう。

早期離職対策を原因から考える

早期離職を防ぐためには、離職が起こる原因を正確に把握することが重要です。

仕事の内容や職場の人間関係、教育体制の問題など、さまざまな要因が絡み合って離職に至るケースが多いですが、これらは突き詰めると、上司と部下のコミュニケーションギャップや価値観のすれ違い、すなわち『マネジメントのミスマッチ』が根本原因であるケースが少なくありません。早期離職対策を早期離職の原因から考えていきましょう。

仕事内容と事前説明のギャップ

求人情報や面接で伝えられた仕事内容と、実際の業務内容にズレが生じると、早期離職の原因になりやすいでしょう。

例えば、営業職として採用されたのに、電話対応や資料作成が多いといった事務的な仕事が中心になると、本人の期待と異なり不満を感じてしまいます。

また、残業時間が想定よりも長かったり、配属先の仕事内容が曖昧なままだったりすると、不安やストレスが膨らみ、「辞めるなら早い段階で退職した方が良い」と感じた社員が離職してしまうケースがあるでしょう。

職場の人間関係の不和

職場の人間関係が良好でないと、離職を考える大きな理由になるでしょう。先輩や上司とのコミュニケーションが円滑に行えないと、質問や相談がしづらく孤立感が強まります。

部署間の対立や派閥の存在は職場の雰囲気を悪化させ、働きにくさを感じさせる原因となります。

さらに、チーム内の連携不足はストレスを増やし、仕事への集中力を下げることにもつながるため、早期離職のリスクを高めるでしょう。

特に「上司との関係」は離職の大きな要因です。良かれと思ってしたアドバイスが部下にとってはプレッシャーになっていたり、期待を込めて任せた仕事が本人の価値観とズレていたり。こうした上司と部下の「ボタンの掛け違い」が、徐々に信頼関係を蝕んでいきます。

教育・フォロー体制の不備

研修や教育の仕組みが十分でない場合、新入社員は業務を習得する過程で戸惑いや不安を感じやすくなります。

マニュアルや指導が整っていなければ、日常の疑問や困りごとを気軽に相談できる環境が不足している可能性があります。

質問しづらい職場の雰囲気が続くと、問題を抱え込んでしまい、精神的な負担が増していくでしょう。その結果、自分の成長を実感できず自信を失い、仕事への意欲が低下してしまうかもしれません。

「質問しづらい雰囲気」は、多くの場合、上司のマネジメントスタイルに起因します。部下が「何を」「どのように」教えてほしいのかを上司が理解できていないと、丁寧な指導のつもりでも部下には響かず、成長実感を得られないまま孤立してしまいます。

このような教育・フォロー体制の不足は、新人の早期離職を招く大きな要因といえるでしょう。

評価や待遇への不満

入社したての社員は、評価基準がわかりにくいと感じたり、待遇面で期待と現実の差を意識したりすると、不満を感じやすいでしょう。

努力や成果が正当に評価されていない場合、モチベーションの低下や職場への信頼感の喪失につながることがあります。

また、給与や昇給、福利厚生が他社や業界の基準に比べて見劣りすると感じると、長く働く意欲を失う恐れがあり、早期離職のリスクも高まります。

企業文化とのミスマッチ

入社したての社員が職場の雰囲気や価値観に馴染めない場合、早期離職のリスクが高まるでしょう。コミュニケーションのスタイルや仕事の進め方、働き方に違和感を感じることが珍しくありません。

さらに、企業の風土やルールが多様な働き方を受け入れにくい環境では、心理的な負担が増し、長期的に働き続けることが難しく感じられます。

職場の文化と個人の価値観が一致しない状態が続くと、居心地の悪さが離職を考えるきっかけになるでしょう。

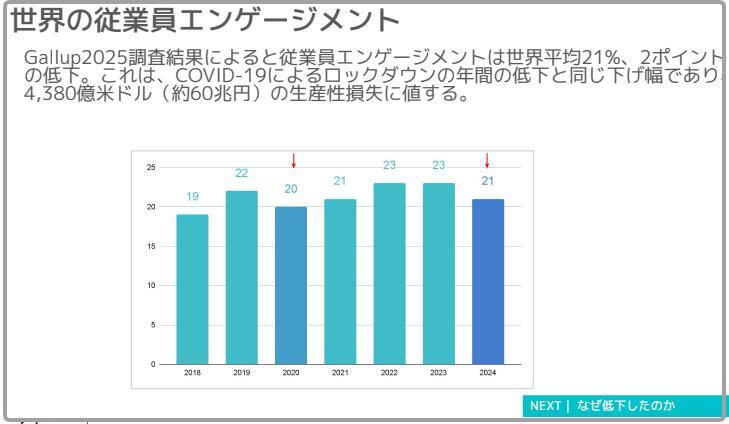

出展:あなたの組織は大丈夫?エンゲージメント向上に不可欠な「3つの要素」とは

社員のエンゲージメント低下は生産性に直結します。そして、その鍵を握るのが、最も身近な存在である直属の上司による日々のマネジメントです

早期離職対策・早期離職防止策の主なもの

早期離職を防ぐためには、さまざまな対策を総合的に取り入れることが重要です。採用の段階から職場環境まで、社員が安心して長く働ける体制を整えることが求められます。

早期離職対策・早期離職防止策の主な内容について確認していきましょう。

採用時のミスマッチを防ぐ工夫

まず、採用段階でのミスマッチを減らすことは、早期離職の防止につながります。

なぜなら、仕事内容や職場環境の実態と応募者の期待が大きく異なると、入社後にギャップを感じやすく、仕事への不満や不安が生まれやすいためです。そのため、求人情報にはできるだけ具体的で正確な仕事内容や職場の雰囲気を盛り込むことが重要です。

さらに、面接時には応募者の理解度を深めるために、実際の業務内容や職場の特徴を詳しく説明し、質問にも丁寧に答える場を設けることが大切です。

このような配慮は、入社後のイメージと現実のズレを減らし、早期離職のリスクを下げる効果が期待できるでしょう。

オンボーディングを徹底する

入社後のオンボーディングは、組織へのスムーズな適応を促す役割があります。

明確な研修計画を立て、段階的な業務指導を行い、必要な知識やスキルを習得できるようにすることが大切です。また、職場のルールや文化を丁寧に伝え、環境に馴染みやすくする工夫も必要です。

良いオンボーディングは、入社直後の不安を和らげ、職場への信頼感を高める効果があります。

メンター制度の導入

入社したての社員は、新しい環境に慣れるまで精神的に不安定になりやすいでしょう。

メンター制度を導入することで、相談しやすい環境を作り、悩みや困りごとを気軽に話せる相手を確保できます。メンターは日々のコミュニケーションを通じて、適切なアドバイスやサポートを提供し、成長を促す役割を果たします。新入社員の不安や孤立感を減らし、安心して働ける職場を整えることができるでしょう。

ただし、制度を導入するだけでは不十分です。成功の鍵は、メンターや上司が、相手の特性を客観的なデータで理解した上で対話することです。「良かれと思って熱心に指導したのに、相手はプレッシャーに感じていた」「褒めたつもりが、本人が重視するポイントとズレていて響かなかった」といったすれ違いは、勘と経験に頼るマネジメントの限界を示しています。

定期的な面談とフォローアップ

定期的に面談を実施し、本人の状況や職場での課題を把握することで、早期に問題点を発見し、解決策を講じるための機会になります。

面談を通じて本人の意見を尊重し、職場環境の改善や働き方の調整を行うと、継続的にフォローでき、早期離職の防止に役立つでしょう。

面談を「本音を引き出す場」にするためには、心理的安全性の確保が不可欠です。上司が部下の性格特性や思考のクセを事前にデータで把握していれば、一方的な詰問ではなく、相手に合わせた質問や傾聴が可能になり、質の高い1on1を実現できます。

職場環境や人間関係の改善

職場の環境や人間関係が良好であることは、社員の定着に大きく影響します。

安心して相談できる相手がいることで、不安や孤立感が減り、早期離職のリスクを低減できるでしょう。また、お互いを尊重し合う文化が根付くと、仕事の負担やストレスが和らぎ、職場への満足感が高まります。

チーム内の協力体制や定期的な交流の場があると、信頼関係が強まり、社員が長く働き続けやすい環境となるでしょう。

こうした職場づくりは、早期離職を防ぎ、社員の定着率向上につながります。

早期離職を防ぐなら定着率を高めるのがカギ

職場に長くとどまってもらうためには、ただ働きやすい環境を用意するだけでは不十分でしょう。

社員一人ひとりが自分の未来を描きながら安心して働けるよう、早期離職を防ぐために重要な定着率を高めるためのポイントを紹介します。

キャリアパスの明確化

キャリアプランが曖昧だと、不安や焦りが積み重なり、離職を考えるきっかけになる場合も少なくありません。具体的な成長のイメージが共有されることで、前向きに働き続ける意欲が湧くでしょう。

将来の道筋が見えていると、仕事に対するモチベーションが自然と高まります。

どのようなスキルを身につければ昇進や役割拡大につながるのか、目標設定ができる環境は安心感をもたらすでしょう。

成長実感が持てる評価制度

日々の努力が認められる仕組みがあると、自分の成長を実感しやすくなります。評価の基準が明確で、公平に判断されていると感じられれば、納得感も深まるでしょう。

定期的なフィードバックや成果に応じた報酬が、仕事へのやりがいを支える大きな要素となります。評価が曖昧だと不満が募りやすく、離職意向が高まる可能性があります。

ワークライフバランスの確保

仕事と私生活の調和が取れていると、心身の健康が維持されやすく、働く意欲の安定にもつながるでしょう。

特に勤務時間が長く、残業が常態化している職場では、疲労やストレスが蓄積し、モチベーションが下がってしまうことも少なくありません。

そのため、企業がフレックスタイム制やテレワークの導入など、柔軟な働き方を推進することは早期離職の防止に効果的です。また、育児や介護との両立を支援するために、短時間勤務や在宅勤務を選択できる制度を整える企業も増えています。

社員が安心してプライベートの時間を確保できる環境が整うと、精神的な余裕が生まれ、仕事への集中力やパフォーマンスが向上しやすくなります。

こうした環境は社員の満足度を高め、長期的な勤務意欲を支えることから、早期離職の防止や定着率向上につながるでしょう。

心理的安全性のある職場づくり

心理的安全性は、上司が部下一人ひとりの『取扱説明書』を持っているかどうかに大きく左右されます。 例えば、部下が「どのようなコミュニケーションを好み、どのような状況でストレスを感じるのか」を上司が事前に把握できていれば、不要な衝突や誤解を避け、信頼関係をスムーズに築くことができます。逆に、その部下の「地雷」を知らずに踏んでしまえば、心理的安全性は一瞬で崩壊します。 日々のコミュニケーションを豊かにし、本当の意味での安心感や信頼感を育むためには、こうした個人の特性への科学的な理解が欠かせません。

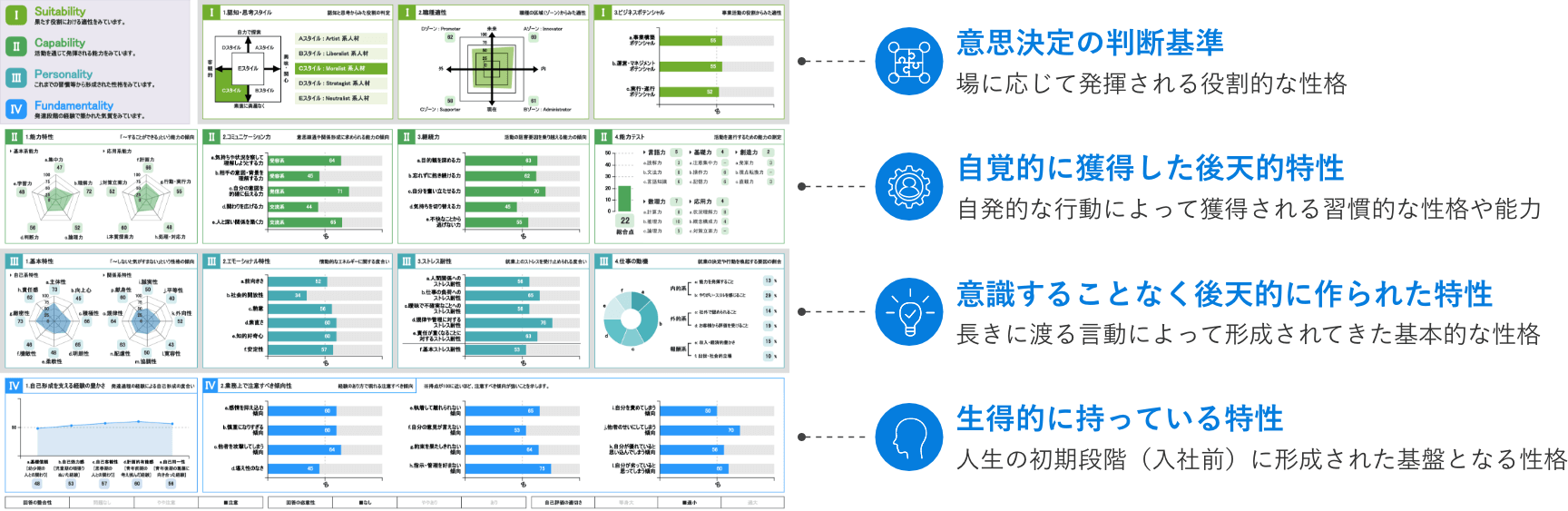

eF-1Gは、個人の仕事の動機やストレス耐性、役割志向などを多角的に可視化し、上司が部下を深く理解するための『取扱説明書』として機能します

働きがいを生む組織文化の醸成

目の前の仕事に意味を感じられるかどうかは、離職の判断に大きく影響します。

日々の業務が組織の目標や社会への貢献とどうつながっているのかが伝わっていると、自分の役割にやりがいを感じやすくなるでしょう。

働きがいのある文化を育てるには、単なる報酬や条件面だけでなく、組織としての価値観や方向性を共有する姿勢が必要です。経営層の思いやビジョンが現場レベルにまで届いているかどうかも、社員の意識に大きく関わります。

たとえば、理念に基づいた表彰制度の導入や、部門を越えて学び合える勉強会の開催、社内報による活動の発信なども、価値観の共有につながります。

日々の行動が評価され、自分が組織に貢献できているという実感が得られれば、自然と前向きな姿勢が生まれます。

こうした文化が定着している職場は、離職率の低下だけでなく、社員の満足度やパフォーマンスの向上も期待できるでしょう。

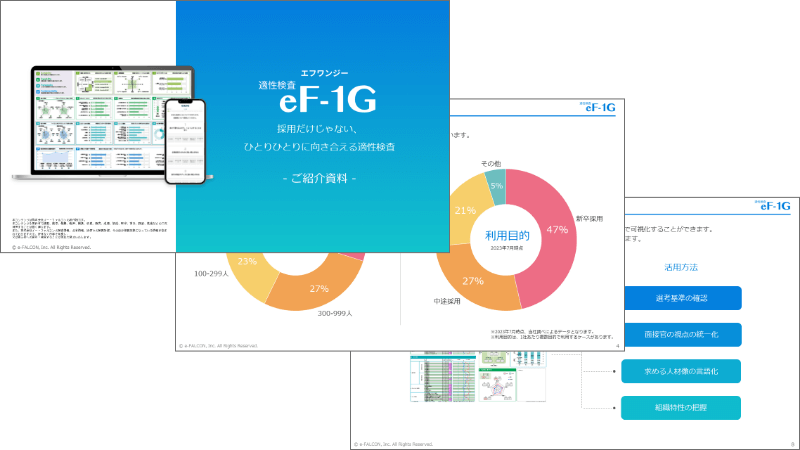

早期離職を防ぐなら適性検査 eF-1G

これまで述べてきたように、早期離職の根本には「マネジメントのミスマッチ」が存在します。 採用時の相性だけでなく、入社後の上司と部下の関係性の質こそが、定着を左右する最大の要因です。

適性検査「eF-1G」は、採用時のミスマッチを防ぐだけでなく、入社後の「マネジメントのミスマッチ」を防ぐための強力なツールです。

eF-1Gは、応募者の性格傾向や価値観、ポテンシャルを可視化します。その客観的なデータは、上司が部下を理解するための「共通言語」となり、勘や経験に頼らない「科学的マネジメント」を実現します。

-

◆部下の「取扱説明書」として、1on1や日々の声かけを最適化

◆一人ひとりの動機や価値観に合わせた、響く動機付けやフィードバック

◆データに基づいた、納得感の高い育成計画やキャリア支援

eF-1Gは、採用から育成、マネジメントまで一貫して「人と組織のすれ違い」を防ぎ、社員一人ひとりが安心して長く活躍できる組織づくりを支援します。