内定者フォローの目的とは?内定者フォローの目的と効果的な進め方

内定者フォローとは、企業が求職者に内定を出した後、入社までの期間に実施する様々なコミュニケーションや支援の取り組みを指します。

多くの企業が、内定者との関係構築や入社後の活躍支援のために様々な施策を導入しています。

しかし、同じような施策を行っていても、「内定辞退が後を絶たない」「入社後のミスマッチが減らない」など、企業によってその効果には大きな差が出ています。この差を生む要因こそ、「内定者フォローの目的が明確か、そして、その目的は現代の採用環境に合っているか」という点にあります。

本記事では、多くの企業が見落としがちな内定者フォローの「本当の目的」を深掘りし、勘や経験に頼る形式的な施策から脱却するための具体的な視点を解説します。

内定者フォローに目的を持たせる重要性

多くの企業が内定者フォローの強化に取り組むようになってきましたが、形式的に施策を実施しても、それが何のために行われているのかが曖昧なままでは、内定者の心に響かず、期待する成果につながりません。

なぜなら、現代の内定者は驚くほど多様な価値観を持っているからです。「安定」を求める人もいれば、「成長」を渇望する人もいます。一人ひとりの個性やキャリア観が違うのに、全員に同じアプローチをしても「自分ごと」として捉えてもらえず、エンゲージメントは高まりません。

今求められているのは、「なぜその施策を行うのか」という意図を明確にした上で、内定者一人ひとりの特性や価値観まで深く理解し、個別に最適化されたアプローチを選び取る戦略的な姿勢です。

ただ施策を実施するだけでは、内定者のエンゲージメントを高めたり、入社後の活躍につなげることは難しいのです。

今求められているのは、「なぜその施策を行うのか」という意図を明確にしたうえで、内定者の状況や自社の課題に合わせて最適なアプローチを選び取る姿勢であるといえます。

内定者フォローに目的が求められる背景

昨今は、働き方やキャリアに対する価値観が多様化し、採用環境も大きく変化してきました。

こうした変化は、新卒採用だけでなく、中途採用やキャリア採用の領域にも広がっており、フォロー施策の在り方がより柔軟かつ戦略的なものへと進化することが求められています。

企業がなぜ「目的を持った内定者フォロー」を行う必要があるのか、その背景となる視点から整理していきましょう。

就職観の多様化

特に近年の若年層は、「どこで働くか」よりも「どう働くか」を重視する傾向が強まっています。

終身雇用や年功序列といった従来の価値観にとらわれず、自分らしさやキャリアの自由度を優先する求職者や、そうした価値観を尊重する企業も増えています。

こうした背景から、企業の内定に対する意識も以前より軽くなりつつあり、とりあえず内定承諾はするが、他の選択肢も並行して検討するという行動が珍しくなくなっています。内定後も継続的なエンゲージメントを構築しなければ、入社辞退につながるリスクは高まる一方です。

この背景を理解する上で重要なのは、内定者がもはや「会社に所属すること」自体をゴールとは考えていない点です。彼らが問うているのは「この会社は、自分のキャリアプランや価値観の実現に貢献してくれるのか?」ということです。企業側は、この問いに答え続ける必要があります。

売り手市場の継続

少子化の影響で新卒人材は年々減少し、採用競争は激しさを増しています。

特に有力校の学生や専門性の高い人材は、複数社から内定を得ていることが多く、企業側が選ばれる立場にあるといっても過言ではありません。このような売り手市場の中では、採用後のフォロー体制も「選ばれる理由」の一つになります。

「この会社は丁寧に向き合ってくれる」と感じられるかどうかが、入社の意思決定に直結するため、目的をもった内定者フォローの設計が求められています。

「この会社は丁寧に向き合ってくれる」という感覚は、単に連絡が密であることではありません。「私のことを深く理解しようとしてくれている」と感じられるかどうかが鍵となります。この「個と向き合う姿勢」こそが、他社との決定的な差別化要因になり得ます。

従業員のエンゲージメントが世界的に低下傾向にある中、その入口となる内定者フォローの段階から

従業員のエンゲージメントが世界的に低下傾向にある中、その入口となる内定者フォローの段階から

『個』と真摯に向き合う姿勢が、企業の持続的な成長を支えます

出展:あなたの組織は大丈夫?エンゲージメント向上に不可欠な「3つの要素」とは

適性のミスマッチ

採用活動では、限られた時間の中で相手を見極める必要があります。

面接だけでは伝えきれない性格や価値観の違いが、入社後にミスマッチとして現れることも少なくありません。このギャップを埋めるために、内定後の期間を活用して企業と内定者が相互理解を深める取り組みが重要です。

特に、事業内容や職務内容、企業文化について内定者側の理解を促すことは、入社後の定着と活躍を後押しする要素となります。

面接だけでは、応募者の「顕在的なスキル」は測れても、「潜在的なポテンシャル」や、企業文化との根本的な相性(カルチャーフィット)まで見抜くことは困難です。

このギャップを埋めるためには、内定期間を活用して相互理解を深めることが不可欠です。特に重要なのは、客観的なデータを用いて、内定者自身もまだ気づいていない可能性や強み、そして企業文化との親和性を可視化することです。これが、入社後の定着と活躍を後押しする最も確実な要素となります。

内定者フォローの目的

採用活動は入社がゴールではなく、入社後の定着と活躍までを含めて初めて成功といえます。

そのため、フォローの目的は、辞退防止だけでなく、早期戦力化や企業文化への適応など、より広い視野で、かつ具体的に設計することが求められます。

代表的な内定者フォローの目的を確認していきましょう。

内定辞退の防止

内定辞退は、採用活動の手戻りにつながる重大なリスクです。また、せっかく入社してもすぐに辞めてしまえば、教育や人件費の面で大きな損失となります。

こうしたリスクを減らすためには、内定通知後から入社までの間に「この会社に入りたい」「ここで働くイメージが持てた」と思ってもらうことが重要です。

企業の雰囲気や仕事のやりがい、社員の人柄などを適切に伝えることで、企業との心理的距離を縮め、内定者の入社意欲を高めることができます。

早期戦力化

内定者フォローは、入社後の早期立ち上がりを支援する育成の入り口としての役割も果たします。事業や業務への理解を深めたり、学生であればビジネスマナーを習得させることで、入社後のOJT期間を短縮し、より早く現場で活躍できる状態を目指します。

特に即戦力を期待する職種やプロジェクト単位で動く職場では、早期戦力化は大きな意味を持ちます。

入社前に基本的な知識やスキルを習得させることで、育成負荷の軽減にもつながります。

企業文化の浸透

企業ごとに仕事の進め方や価値観、求められる姿勢は異なります。こうしたカルチャーは、表面的な情報ではなかなか伝わらず、入社後に戸惑う原因にもなりがちです。

そのため、内定者フォローの中で、企業の価値観や行動指針、具体的な働き方について伝えておくことは、カルチャーフィットの促進に有効です。

早い段階で企業文化に触れ、理解を深めることで、入社後の違和感やミスマッチを減らすことができます。

内定者フォローの目的に応じた内定者フォローの例

内定者フォローを成果につなげるためには、内定者全員に同じ施策を一律で提供するのではなく、「なぜその施策を行うのか」「どのような状態を目指すのか」を明確にしたうえで、内定者の状況や個性に合った手法を選びましょう。

内定者フォローの目的に応じた内定者フォローの例を確認していきましょう。

内定辞退を防止する施策

内定を承諾しても、入社までの期間に不安や迷いが生じることは珍しくありません。特に他社の選考やオファーと並行している場合、企業との接点が薄れていくことで内定辞退につながるリスクがあります。

そうした事態を防ぐには、内定者の不安を軽減し、企業との心理的距離を縮める施策を設計することが効果的です。

入社までのスケジュールや準備の明確化

いつ何を準備すればよいかが明確でないと、内定者は不安を感じやすくなります。

入社までの流れや必要書類、研修の概要などを一目で把握できる資料を整備し、提供することで、心理的負荷を軽減できます。

内定者向けFAQコンテンツの整備

「服装はどうすればいい?」「昼休みの時間はいつ?」といった素朴な疑問を内定者は多く抱えています。

過去の質問をFAQとしてまとめておいたり、チャットツールで気軽に相談できる環境を整えたりすると、安心感につながります。

内定者アンケートとフィードバックの実施

定期的なアンケートを通じて内定者の気持ちを可視化し、集計結果をもとに施策を調整する姿勢は、内定者の信頼を得るポイントになります。

「意見を聞いてくれる会社だ」と感じることが、モチベーションの維持が期待できます。

-

【よくある失敗】 全員に同じ情報を提供し、一方的なコミュニケーションに終始してしまう。

-

【成功の鍵】 内定者が「何を」不安に思っているのかを個別に把握することです。例えば、キャリア志向が強い内定者には成長機会の具体例を、人間関係を重視する内定者にはチームメンバーの人柄を伝えるなど、不安の種類に応じた情報提供が辞退防止に直結します。

早期戦力化を目指す施策

入社後すぐに成果を出せる人材を目指すには、入社前からの準備が鍵となります。知識面・心理面ともにスムーズな立ち上がりを支援することで、企業としての育成負荷を抑えつつ、本人の自信にもつながります。

事前学習コンテンツの提供

業務で必要となる基礎知識や業界理解を深めるための動画やスライド教材を提供し、内定期間中に自主的に学べる環境を用意しましょう。

メンター制度の早期導入

配属後にサポート役となる先輩社員を、内定期間中から紹介しておくことで、心理的ハードルを下げ、スムーズな立ち上がりを支援できます。

オンライン業務体験やワークサンプルの実施

業務に関する具体的なイメージを持ってもらうために、実際の業務に近い演習を体験してもらう取り組みも有効です。

実務と近い課題を扱うことで、「自分にもできそう」「やってみたい」という前向きな気持ちを育てることができます。

-

【よくある失敗】 全員に画一的なスキル研修や課題を与え、レベルや意欲の差からモチベーションを削いでしまう。

-

【成功の鍵】その内定者が持つポテンシャルや学習スタイルに合わせた機会を提供することです。主体性が高い内定者には挑戦的な課題を、慎重性が高い内定者には基礎を固めるe-learningを提供するなど、個々の特性を伸ばすアプローチが早期戦力化を加速させます。

企業文化を浸透させる施策

企業文化は、仕事の進め方や人間関係、意思決定のあり方など、日々の行動に深く影響を及ぼす要素です。

しかし、その多くはマニュアル化できるものではなく、目に見えづらいため、採用活動や面接だけでは十分に伝えきれないのが現実です。

内定者フォローの期間を活用して、企業の価値観や行動指針、組織として大切にしている考え方を伝えることで、入社後のギャップを減らし、スムーズな適応を促すことが期待できます。

経営理念や行動指針に触れるコンテンツの提供

社長や役員による動画メッセージ、理念に関する研修、社内報の紹介などを通じて、企業がどのような価値観を大切にしているかを内定者に共有します。

特に動画は、言葉だけでなく表情やトーンからも空気感が伝わるため、印象に残りやすい手法です。

現場社員による「働き方」の発信

現場のリアルな働き方や価値観に触れられるよう、若手社員による1日のスケジュール紹介や、印象に残った仕事のエピソードを記事や座談会形式で共有する取り組みも有効です。

企業文化の抽象的な説明だけでなく、日常業務とのつながりを見せることで理解が深まります。

適性に応じたカルチャーギャップへの事前支援

これが、内定者フォローを戦略的なものに昇華させる最も重要なポイントです。

適性検査の活用により、内定者がどのような価値観で働くことを好み、企業文化とどの部分で親和性が高く、どこにギャップがあるかを事前に可視化できます。

例えば、貴社が「挑戦」を重んじる文化である一方、内定者が「安定・堅実」を好むタイプであった場合、入社後に戸惑う可能性があります。しかし、これを事前に把握できていれば、「当社の『挑戦』とは、無謀なことではなく、着実な準備に基づいた挑戦です」と対話を通じてすり合わせたり、堅実な強みを活かせる部署への配属を検討したりといった、ミスマッチを未然に防ぐ先手が打てます。

このようなアプローチの根幹にあるのが、私たちの「ポテンシャルディスカバリー」という思想です。単にふるいにかけるのではなく、一人ひとりの可能性を引き出し、組織との最適な結合点を見つけ出す。これこそが、入社後のエンゲージメントと活躍に繋がるのです。

ポテンシャルディスカバリーとは、「人と組織の真の可能性を追求し、示し、引き出す」ことを意味します。私たちは、この理念をパーソナリティデータの利活用において実現し、共に新しいスタンダードとして確立することですべての人と組織がその可能性をカタチにできる未来を築いていきます。

内定者フォローの目的に応じた施策を選ぼう

内定者フォローで最も重要なのは、「何のために行うのか」という目的を明確にすることです。

しかし、本記事で繰り返し述べてきたように、その目的を達成するためには、もはや画一的なアプローチでは不十分です。

入社意欲の向上、早期戦力化、企業文化への理解促進――これらの目的を真に達成するためには、「目的 × 相手の特性」という視点で施策を設計することが不可欠です。

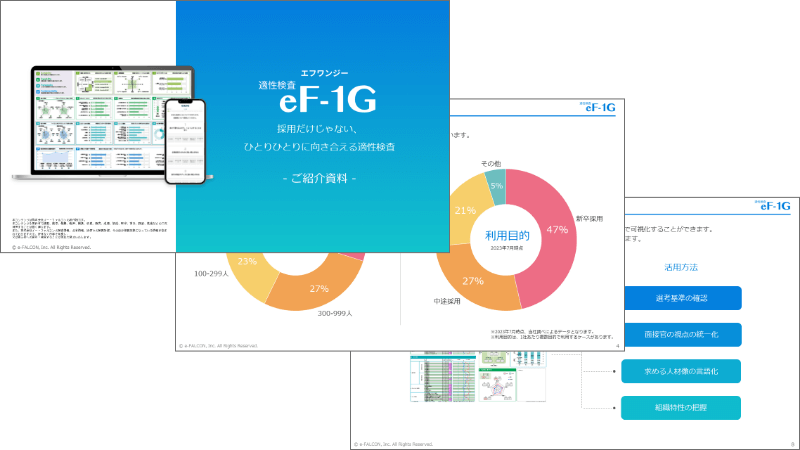

そして、この「相手の特性」を、勘や経験といった主観に頼らず、客観的なデータで科学的に把握することを可能にするのが、適性検査eF-1G(エフワンジー)です。

eF-1Gは、性格特性や価値観、ストレス耐性、ポテンシャルといった多角的なデータを可視化します。これにより、「誰に、どのような施策を、どのタイミングで行うか」という戦略的なフォロー設計が実現します。さらに、そのデータは採用時だけでなく、入社後の最適な配置、育成計画、マネジメント支援まで一貫して活用できるため、人材の価値を長期的に最大化する「人事の武器」となります。