内定者フォロー施策とは?内定者フォロー施策例と考えるポイント

内定者フォロー施策とは、求職者に内定を通知した後に実施するコミュニケーションや支援の取り組みを指します。

単なる「入社までのつなぎ」ではなく、企業と内定者との関係性を深め、入社意欲を高めながら、入社後の早期活躍につなげるための重要なプロセスです。

企業が人材を「採用して終わり」とする時代は終わりつつあります。

むしろ、内定通知後から入社までの期間をどう設計し、内定者とどのような関係を築けるかが、企業の採用力と組織定着力を左右する大きな要因となっています。

内定者フォロー施策を効果的におこなうために重要な観点や、具体的な内定者フォロー施策を解説します。

内定者フォロー施策の分類

効果的な内定者フォローを実施するためには、「いつ、なぜ、どのように行うか」を体系的に整理する必要があります。

内定者フォロー施策を検討する上で最も重要な、内定者フォローの時期、内定者フォローの目的、代表的な手法と視点を確認していきましょう。

内定者フォローの時期

まず重要なのは、施策実施のタイミングです。どれだけ良い内容の施策を用意していても、適切な時期に適切な形で届けなければ、期待する効果は得られません。

内定者は、内定を得た直後から入社直前にかけて、心理的な状態やニーズが大きく変化していきます。

そうした変化に応じて、フォロー施策の内容やコミュニケーションのあり方も柔軟に調整することが求められます。

具体的には、以下のように大きく3つの時期に分けて考えると効果的です。

内定直後

企業から内定を通知した直後のタイミングです。

この時期は、内定者が他社との比較検討を続けているケースも多いため、早期にフォローを開始し、第一印象を強く印象付けることが重要です。丁寧な連絡や、企業の魅力を再認識してもらうような情報提供が効果を発揮します。

内定承諾後

内定が承諾され、内定者が入社の意思を固めている状態です。

この段階では、辞退のリスクはある程度下がるものの、「この選択は正しかったのか」という不安が生じることも少なくありません。安心感を与えつつ、入社への期待感を醸成するようなフォローが効果的です。

入社直前

内定者の入社日が目前に迫っているタイミングです。

実際の入社準備や生活面の変化を意識し始めるこの時期は、現実的な不安が顕在化しやすくなります。手続きや配属、研修など、実務的な情報の提供に加えて、「いよいよ一緒に働く」という気持ちづくりが重要になります。

内定者フォローの目的

内定者フォローを実施する「目的」を明確にすることも大切な要素です。

どんなに手間やコストをかけて施策を実施しても、目的が曖昧なままでは成果を測定できず、内定者の心にも届きにくくなってしまいます。

単なる交流や情報共有といった表面的な活動にとどまらず、「何を達成したいのか」「どのような状態を目指すのか」をあらかじめ整理しておくことが、施策設計の質を大きく左右します。

内定者フォローの目的は、大きく以下の3つに分類できます。

一つに絞ることは難しい場合がありますが、自社の採用課題や人材育成方針に合わせて、重点を置くポイントを見極めることが大切です。

辞退防止

内定辞退を防ぐことは、多くの企業にとって喫緊の課題です。

特に複数内定を得ている求職者が多い昨今では、入社先を最終決定するまでの間に他社へ流れてしまうリスクが常に存在します。

内定者とのエンゲージメントを高め、「この会社に入りたい」という気持ちを強めてもらうことが必要です。

不安解消・意欲維持

就職・転職活動を終えた内定者は、様々な不安を抱えています。

仕事内容への疑問、人間関係の不安、生活の変化に対する戸惑いなど、見えない壁が心理的負担につながります。フォローを通じて不安を軽減し、内定者が安心して入社日を迎えられるよう支援することが重要です。

早期戦力化

単に入社をゴールとするのではなく、その先の活躍までを見据えた「育成視点」でのフォローも重要です。

入社後の業務理解やスキル習得をスムーズに進めるために、必要な情報や学習機会をあらかじめ提供しておくことで、立ち上がりを早め、戦力化を加速させることが可能です。

これらの目的は、企業の採用活動の成熟度や業界特性、また対象となる内定者の属性によって、どこに重きを置くべきかが変わってきます。

たとえば、即戦力性が求められる職種では早期戦力化を重視すべきですし、競合他社と人材獲得を争う業界では辞退防止に重点を置くことが合理的です。

目的を明確にした上で、フォローの中身やアプローチ方法を選び取ることが、成果につながる鍵となります。

内定者フォローの方法

フォローの目的と時期を整理した上で、次に検討すべきは「どのような手法で実施するか」という点です。施策の方法は、内定者の属性や企業のリソース、文化に応じて様々ですが、大きく分けて以下の2つの軸で整理することができます。

オンラインとオフライン

オンライン施策は、物理的距離を問わず実施できる点が最大のメリットです。

多忙な内定者や遠方在住者にもアクセスしやすく、コストも抑えやすいため、現在では多くの企業でWeb面談やオンライン研修、ビジネスチャットツールを活用したコミュニケーションが行われています。

一方で、直接会う機会が少ないと感情的なつながりが築きにくいというデメリットもあります。そのため適度にオフライン施策を組み合わせることが効果的です。

オフライン施策は、つながりを築きやすくすると同時に、社員や他の内定者とのリアルな接点を通じて、企業の雰囲気や働くイメージを強く印象づけられる点が特徴です。

例えば、内定式や懇親会、職場見学などは、信頼関係や親近感の醸成に大きな効果があります。

1対1と1対多数

1対1の施策の施策とは、企業側の担当者と求職者一人の組を前提とした施策です。より深いコミュニケーションが可能となるため、個別の不安や疑問にきめ細かく対応できるのが強みです。

一方、1対多数の施策は、一度に複数の内定者に対して情報を届けられる効率性があります。内定者同士が横のつながりをつくる場としても機能し、「同期」としての意識を醸成する点でも有効です。

目的別内定者フォロー施策の具体例

内定者フォローを効果的に行うためには、「何のために行うのか」という目的に沿った施策選定が欠かせません。

すべての内定者に同じ対応をすれば良いわけではなく、相手の状況や心理状態に応じたアプローチが必要です。

「内定辞退の防止」「不安解消・モチベーション維持」「入社後の活躍促進」という目的別に、実際に多くの企業が取り入れている代表的な内定者フォロー施策を確認していきましょう。

内定辞退防止に効果的な施策

内定者が入社までの間に辞退してしまう背景には、「他社の魅力に惹かれた」「入社意欲が高まらなかった」「企業との接点が薄れた」など、さまざまな理由があります。

そのため、辞退防止には、企業と内定者との“心理的距離”を縮め、選ばれる存在としての存在感を保ち続けることが重要です。

社員・内定者との懇親会の実施

リアルまたはオンラインでの交流機会を設け、社風や働く人の魅力を直接伝えることで、企業への親近感や安心感が醸成されます。

オファーレターの送付

代表や配属予定部門の上司からのメッセージは、「自分は期待されている」と感じてもらう効果があり、特別感の演出にもつながります。

人事からの定期的な個別連絡

定期的なフォローアップを行うことで、企業からの関心を感じてもらい、他社に流れるリスクを下げることができます。

社内報やプロジェクト情報の共有

入社前から事業内容や職場の雰囲気に触れてもらうことで、興味関心の継続とエンゲージメント強化が期待できます。

不安解消・モチベーション維持のための施策

内定者は、就職活動・転職活動という大きな山を越えたあと、徐々に将来への不安や漠然とした疑問を抱くようになります。

これを放置すると、モチベーションが低下したり、入社に対する迷いが生まれる原因になります。そのため、安心して新生活を迎えられるような心理的サポートが重要です。

入社までのスケジュールと必要準備の明示

「何を、いつまでに、どのように準備すれば良いのか」が明確になることで、不安の軽減につながります。

内定者向けQ&Aコンテンツの提供

服装や勤務時間、研修内容など、些細なことでも答えが見えることで、安心感が大きく高まります。

内定者アンケートとフィードバックの実施

自身の意見が企業に伝わっている実感を持たせることは、エンゲージメントと自律性の向上につながります。

入社後の活躍を見据えた施策

フォロー施策の中でも、特に近年注目されているのが「早期立ち上がり」を支援する観点です。

入社後のオンボーディングをスムーズにし、組織内で早く活躍できる状態をつくることで、離職リスクの低減や育成コストの圧縮につながります。

事業内容や業界知識のインプット支援

自社のビジネスモデルや業界トレンドをわかりやすく解説した資料や動画を提供することで、職務理解と視座の向上が期待できます。

メンター制度の早期アサイン

入社後に関係が始まるよりも、入社前から顔を合わせて関係を築いておくことで、配属後の心理的ハードルを下げ、信頼関係の形成を促進します。

内定者フォロー施策設計で失敗しないためのポイント

内定者フォローは、一見すると「施策の数や豪華さ」で成果が決まるように思われがちですが、実際には「設計思想」こそが成否を分ける鍵となります。

どれだけ手間をかけても、内定者に響かず、形だけのフォローになってしまっては意味がありません。

実際に内定者フォロー施策を設計・運用するうえで押さえておくべき重要な視点について確認していきましょう。

信頼関係構築を重視する

まず最も重要なのは、フォロー施策を通じて信頼関係を築くことです。

企業側が「辞退されないように」「活躍してもらうために」といった一方的な目的で動いてしまうと、内定者には、企業からコントロールされているという印象を与えてしまう可能性があります。例えば、頻繁な連絡や課題提出を強要するような施策は、かえって反発や不信感を生むリスクもあります。

逆に、「あなたの不安を理解したい」「新生活の準備を一緒に進めていこう」という姿勢が伝われば、企業への信頼は自然と高まります。

信頼関係は一朝一夕では築けません。小さな接点の積み重ねや、誠実な対応の継続こそが、長期的な関係づくりにつながるのです。

双方向を意識する

次に大切なのが、フォローは「伝える」だけでなく「聴く」ことも重要だという認識です。一方通行の情報提供では、内定者との関係は浅いままです。

フォロー施策を設計する際には、内定者からの声を引き出し、それを施策やコミュニケーションに反映させる「双方向性」を意識することが必要です。

具体的には、アンケートやヒアリングを通じて内定者から発信する場をつくったり、質問や意見を歓迎する雰囲気をつくりましょう。

内定者にとって「自分の声が届いている」「ちゃんと向き合ってくれている」と感じられるかどうかが、企業への信頼感とモチベーションに直結します。

継続的に改善する

どれほど優れた施策であっても、実施して終わりにしないことが大切です。

年によって内定者の傾向は変化し、社会環境や価値観も常に変わり続けています。

そのため、内定者フォロー施策は一度設計して終わりではなく、継続的に検証・改善していく姿勢をとっていきましょう。

PDCAサイクルを丁寧に回しながら、より今の内定者に合った施策へと進化させていくことで、社内に知見が蓄積され、採用活動全体の質も向上していきます。

内定者の適性をふまえて内定者フォロー施策を実行しよう

内定者フォローの成果を高めるには、画一的な施策を展開するのではなく、個々の性格傾向や価値観に合わせた対応が欠かせません。

内定者一人ひとりの特性を把握できていない状態では、「良かれと思ったフォロー」が負担に感じられたり、期待した成果につながらないことも少なくないでしょう。

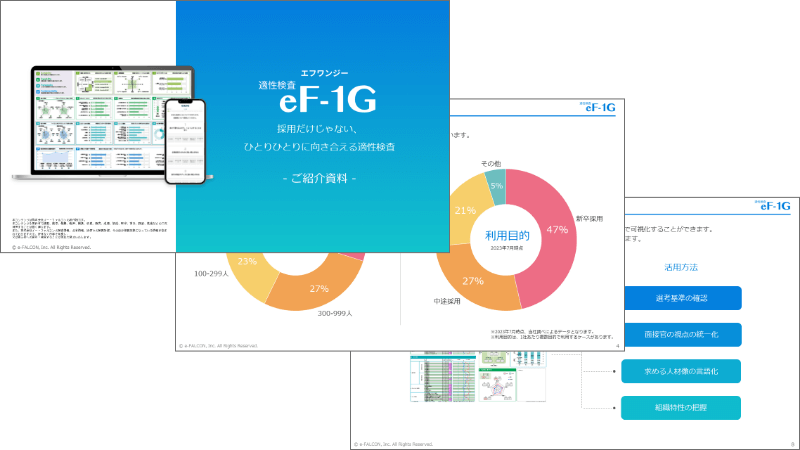

適性検査eF-1G(エフワンジー)は、性格や行動傾向、対人スタイルなどを多面的に可視化できるツールです。

面談だけでは見えにくい個性を客観的なデータとして把握でき、内定者のタイプに応じたフォロー設計が可能になります。

内定者フォローの質を高め、入社意欲の醸成と早期戦力化を両立するために、eF-1Gの導入をご検討ください。