採用基準とは?採用基準の設定が重要な理由と採用基準に含めるべき項目

採用活動で、「なんとなく良さそうな人」を採用してしまい、入社後のミスマッチや早期離職で困ったことはありませんか?

このような課題を解決し、自社に本当に必要な人材を見極めるために不可欠なのが、明確な「採用基準」です。

採用活動の改善を図りたい責任者・担当者の方に向けて、採用基準の重要性から設定方法、含めるべき評価項目までを詳しく解説します。

採用基準とは

採用基準とは、新卒採用や中途採用において、企業が候補者を評価・選考する際に用いる判断指標や評価軸のことです。

採用基準は、単にスキルや経験の有無だけでなく、企業文化や価値観との合致度、将来性なども含めて多角的に設定します。

採用基準が曖昧なまま採用活動を進めると、現場からの期待とずれた人材を採用してしまい、結果としてミスマッチを招きかねません。

採用基準は、採用担当者や面接官が一貫した視点で候補者を評価するための共通のものさしとして機能し、採用活動の質を高める重要な役割を担います。

採用基準の設定が重要な理由

採用基準の明確化は、単に選考を効率化するだけでなく、入社後の定着や企業の成長にもつながる重要な要素です。

採用基準がなぜ重要なのか主な理由を解説します。

ミスマッチを防止するため

採用基準を明確に設定することで、企業と候補者の間で生じるミスマッチを防ぐことが可能です。

基準が曖昧なまま進めると、現場が期待するスキルや経験が不足している人材を採用してしまうリスクが高まります。

事前に明確な基準を設けることで、ニーズに合致した人材を選定でき、企業と候補者双方にとって満足度の高い採用を実現できます。

公平で一貫性ある選考を実現するため

複数の面接官が関わる選考プロセスにおいて、採用基準は評価の統一性を保つ上で重要です。

採用基準がなかったり、不明確だったりする場合、面接官ごとの評価にばらつきが生じ、優秀な人材を見逃してしまうことになりかねません。

統一された採用基準があれば、どの面接官が担当しても一貫性のある評価が可能となり、公平な選考プロセスを確立できます。

早期離職を防いで定着率を高めるため

厚生労働省が公表したデータ「厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」によると、令和3年3月に卒業した新卒者の入社3年以内の離職率は、大卒で約35%、高卒で約38%に達しており、定着率の向上は多くの企業にとって重要な課題です。

求めるスキルや経験、企業文化に合致しない人材を採用してしまうと、本人のモチベーション低下や職場での摩擦が生まれ、短期間での離職に至る可能性が高くなります。

適切な採用基準に基づいた人材の選考は、入社後の早期離職の防止にもつながる取り組みです。

参考:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

採用活動の効率化とコスト削減のため

採用基準をあらかじめ定めることで、選考ステップごとに評価すべきポイントが明確になり、候補者をスクリーニングする際の時間や労力を削減が可能です。

多くの候補者から合格者候補を効率よく選び出せるため、選考スピードの向上も期待できるでしょう。

また、ミスマッチによる再採用のコストや、早期離職に伴う教育費の無駄も削減できるため、結果として採用活動全体の投資効果を高められます。

採用基準を設定する際のステップ

自社にあった採用基準を設定するためには、企業の戦略や現場のニーズを踏まえた検討が必要です。

実用的な採用基準を設定するためのステップを解説します。

経営方針・事業戦略の確認

採用基準を設定する際の最初のステップは、自社の経営方針と事業戦略の確認です。

採用活動は企業の成長戦略を実現するための重要な手段であり、採用基準も経営方針に沿ったものでなければなりません。

新規事業の立ち上げや既存事業の拡大、組織改革など、企業が目指す方向性によって求める人材は異なります。

まずは、経営層や各部門と連携し、採用基準設定の土台となる情報を収集することが重要です。

求める人材像の具体化

次に、経営方針や事業戦略を踏まえ、具体的な「求める人材像」を明確にします。

単に「優秀な人材」という抽象的な表現ではなく、どのような性格特性や行動特性、価値観を持つ人材が、自社にフィットし、パフォーマンスを発揮できるのかを具体化する作業です。

現在活躍している社員の特徴を分析したり、業務内容を詳細に分解したりすることで、より精度の高い人材像を描けるでしょう。

評価項目の抽出と優先順位付け

明確化された人材像をもとに、具体的な評価項目を抽出し、重要度に応じた優先順位を設定します。

業務実績や資格などの定量的な経験・スキル項目と、思考特性や行動特性、価値観などの定性的なコンピテンシー項目をバランスよく抽出し、必須項目と歓迎項目を明確にしましょう。

評価項目が多すぎると面接官の負担が増えるため、本当に必要な項目に絞り、実用性を重視した設計にすることが大切です。

採用基準の言語化と評価プロセスへの組み込み

最後に、設定した採用基準を言語化し、実際の評価プロセスに組み込みます。

評価項目ごとに具体的な判断基準や評価方法を定め、書類選考や面接、適性検査などの各選考の面接官や担当者が統一した基準で評価できるようにしましょう。

定期的に採用結果を振り返り、基準の有効性を検証することで、継続的な改善を図ることも重要です。

採用基準に含めるべき主な評価項目

採用基準を設定する際、どのような項目を含めるべきか迷うことも多いでしょう。

多くの企業が重視する採用基準に含めるべき主な評価項目を紹介します。

経験・スキル・資格

職務遂行に必要な経験・スキル・資格は、多くの企業で重視される基本的な評価項目です。

特に中途採用においては、即戦力としての能力を測るために欠かせません。

職種に応じて必要な実務経験の年数、習得すべき技術スキル、取得していることが望ましい資格などを具体的に定めましょう。

ただし、単に経験年数や資格の有無だけでなく、その経験から何を学び、どのような成果を上げたかという質的な側面での評価も重要です。

思考特性・行動特性(コンピテンシー)

コンピテンシーとは、高い成果を生み出す人材に共通して見られる行動特性や思考パターンのことです。

主体性や計画性、柔軟性、問題解決能力などがあり、職種や役職によって求められる特性は異なります。

自社で高いパフォーマンスを発揮している社員の行動特性を分析し、共通する要素を抽出することで、効果的なコンピテンシーモデルを構築しましょう。

人柄・価値観・カルチャーフィット

候補者の人柄や価値観が、企業文化にどれだけ合致しているかを示すカルチャーフィットは、長期的な活躍や定着に影響する重要な要素です。

企業の価値観、働き方、コミュニケーションスタイルなどと候補者の価値観がどの程度一致するかを評価します。

ただし、多様性の観点から、画一的な人材ばかりではなく、新しい視点や価値観をもたらす人材の適度な採用も重要です。

コミュニケーション能力・協調

どのような職種においても、チームとして成果を上げるには、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力や協調性が欠かせません。

傾聴力や表現力、発信力など基本的なコミュニケーションに加えて、異なる立場や価値観を持つ人々と協力する姿勢も重要な評価項目となります。

また、顧客や取引先との接点がある職種では、対外的なコミュニケーション能力も重要な要素です。

ポテンシャル・成長意欲

特に新卒採用や若手人材の採用では、現在の経験やスキルよりも将来的な成長可能性を重視することが多くなります。

学習意欲やチャレンジ精神、自己啓発への取り組み姿勢などを通じて、長期的な成長可能性を見極めましょう。

適性検査や、過去の学習経験・新しいことに挑戦したエピソードを通じて、成長意欲の高さを図ることが可能です。

採用基準に適性検査を活用する効果

採用基準をより効果的に運用するための有効な手段の1つが、適性検査です。

採用基準に適性検査を活用する効果を解説します。

客観的なデータによる評価の実現

適性検査の大きな効果は、主観的な判断を排除し、データに基づいた客観的な評価が可能になることです。

候補者の性格や行動特性、ストレス耐性などのデータ化により、面接官の印象や先入観に左右されない評価が実現できます。

特に新卒採用のように職務経験が限られている場合や、未経験分野での採用では、適性検査は候補者の将来性を測る有効な手段です。

面接官ごとの評価ばらつきの抑制

複数の面接官が関わる選考では、個人のスキルや経験、価値観による評価のばらつきは避けられない課題です。

適性検査の導入により、すべての候補者が同一の基準で評価されるため、面接官による評価の違いを最小限に抑えられます。

これにより、優秀な人材を見逃すリスクや、不適切な人材を採用してしまうリスクの大幅な軽減が可能です。

採用プロセスの効率化と時間短縮

適性検査は短時間で多くの情報を収集できるため、採用プロセスの効率化に有効です。

大量の候補者がいる場合でも、適性検査の結果をもとにスクリーニングすることで、面接に進む候補者を絞り込めます。

これにより、面接にかかる時間や労力を削減し、採用プロセスの効率化と時間短縮を実現できます。

配属やマネジメントへの活用

適性検査の結果は、採用後の配属や育成、マネジメントにも活用できます。

候補者の強みや弱み、特性を事前に把握しておくことで、最適な部署への配属や個々の特性に合わせた育成プランの策定が可能です。

また、マネジメント層は、部下の特性を理解した上で、より効果的なコミュニケーションや指導ができるようになります。

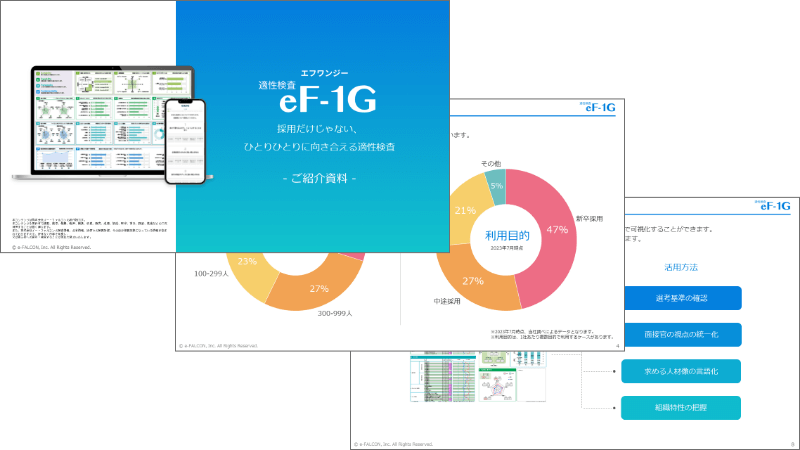

適性検査による採用基準の強化に「eF-1G」

明確な採用基準の設定は、ミスマッチの防止や採用の一貫性確保のために役立ちます。

採用基準には、経験・スキル・資格や思考特性・行動特性、カルチャーフィットなどの項目を含めるのが有効です。

採用基準を通じて企業が求める人材像を明確化し、適性検査によって客観的なデータに基づいて評価することで、優秀な人材を確保できる可能性が高まるでしょう。

採用基準のさらなる強化には、適性検査「eF-1G」の活用をご検討ください。

eF-1Gは、性格検査と能力テストの2つの検査で構成されており、候補者の適性を多角的に評価できます。

eF-1Gの活用により、貴社の採用活動を「なんとなく」から「データに基づいた戦略的な採用」へと進化させることが可能です。

採用基準の設定や強化に適性検査の活用をお考えであれば、お気軽にeF-1Gについてお問い合わせください。