採用ペルソナとは?採用ペルソナの作り方や採用ペルソナの活用方法

「求める人材が明確になれば、採用活動はもっと効率的になるはず」と多くの採用担当者が感じているのではないでしょうか。

採用市場が厳しさを増す中、闇雲に採用活動を行っても良い人材になかなか出会えない悩みは珍しくありません。

そんな時に注目したいのが「採用ペルソナ」という考え方です。

マーケティングのペルソナ設計を採用活動に応用することで、理想の人材像を具体化し、採用活動の精度を高められます。

採用ペルソナの基本から作成方法、活用のコツ、そして失敗しないためのポイントまでを解説します。

採用ペルソナとは?

採用ペルソナとは、企業が理想とする人材像を具体的に人物像として描いたものです。

名前、年齢、経歴、価値観、行動パターンなど、実在する人物のように詳細に設定することで、採用活動の指針となります。

マーケティングで使われるペルソナ設計を採用活動に応用した考え方で、「この人に届くように」と具体的なターゲットを意識することで、採用メッセージの精度が高まる可能性があります。

漠然と「優秀な人材」を求めるのではなく、組織に本当にフィットする人材像を明確にすることで、採用活動の効率化につながるでしょう。

採用ペルソナとは:採用ペルソナの作り方

採用ペルソナの作成は、単なる理想像の羅列ではなく、実際のデータと組織の方向性を組み合わせた戦略的なプロセスとなります。

効果的な採用ペルソナを構築するには、企業理念の理解から始まり、現在活躍している社員の分析、具体的な人物像の構築、そして可視化と共有まで、いくつかのステップを踏むことが大切です。

採用ペルソナを作る際の基本的なステップ・流れを確認していきましょう。

自社の企業理念や価値観を明確にする

採用ペルソナ作りの第一歩は、自社が大切にしている理念や価値観を明確にすることから始まります。

「なぜこの会社が存在するのか」「どんな未来を目指しているのか」といった根本的な問いに向き合うことで、共感できる人材像が見えてくるでしょう。

企業文化や組織の方向性を言語化し、どのような人材が組織に溶け込み、成長できるかを考えることが重要です。

この過程で経営層や各部門のリーダーからの意見を集めると、より多角的な視点が得られる可能性があります。

現在の優秀社員の特性やパターンを分析する

既に組織で活躍している優秀な社員の特徴を分析することは、採用ペルソナ作成の貴重な手がかりとなります。

彼らの経歴、スキル、行動特性、価値観などを調査し、共通点を見つけ出してみましょう。

インタビューやアンケートを実施したり、人事評価データを分析したりすることで、成功パターンが見えてくるかもしれません。

ただし、多様性も重要なので、「成功する社員=同質的」と考えるのではなく、異なるタイプの優秀社員からも学びを得ることが望ましいでしょう。

理想的な応募者像を具体的に描き出す

企業理念と優秀社員の分析結果をもとに、理想的な応募者像を具体的に描いていきます。

この段階では、年齢、性別、学歴、職歴といった基本情報だけでなく、価値観、行動様式、キャリア志向、趣味嗜好など、人となりが伝わる要素も盛り込むと良いでしょう。

「この人は休日に何をしているか」「どんな情報源に触れているか」など、具体的に想像することで、リアリティのある人物像が浮かび上がるかもしれません。

抽象的な理想像ではなく、実在する人物のように描くことがポイントです。

採用ペルソナシートを作成して可視化する

採用ペルソナを実際に活用するためには、情報を整理して視覚的に分かりやすくまとめることが効果的です。

名前や写真(イメージ)を付け、基本情報、キャリアパス、価値観、行動特性、情報収集の方法、転職の動機など、必要な項目を一枚のシートにまとめてみましょう。

テンプレートを用意しておくと、複数の職種や部署ごとにペルソナを作成する際にも統一感を保ちやすいかもしれません。

デザイン性を高めることで、より印象に残りやすく、活用しやすいシートになるでしょう。

採用チーム全体で共有し活用方法を決める

完成した採用ペルソナは、採用に関わる全てのメンバーで共有し、どのように活用していくかを話し合うことが大切です。

求人広告の作成、面接での質問設計、採用チャネルの選定など、採用活動のさまざまな場面でどう活用するかを具体的に決めておくと良いでしょう。

定期的に振り返りの機会を設け、実際の採用結果と照らし合わせながらペルソナの精度を高めていくことも重要かもしれません。

チーム全体がペルソナを理解し、同じ方向を向くことで、一貫性のある採用活動が実現できるでしょう。

採用ペルソナとは:採用ペルソナの活用方法

採用ペルソナを作成したら、次はそれを実際の採用活動に活かしていくフェーズです。

せっかく作った採用ペルソナも、具体的な活用法がなければ効果を発揮できません。

採用プロセスの各段階で、どのように採用ペルソナを参照し、活用していくのかを考えることが重要です。

採用ペルソナを効果的に活用するための方法を確認していきましょう。

魅力的な求人広告を作成する

採用ペルソナを活用する最初のステップは、ターゲットに響く求人広告の作成です。

ペルソナの価値観や動機に合わせた訴求ポイントを強調し、使用する言葉や表現もペルソナが親しみやすいものを選ぶと効果的でしょう。

例えば、キャリア志向が強いペルソナなら成長機会を、ワークライフバランスを重視するペルソナなら働き方の柔軟性を前面に出すなど、ペルソナごとに異なるアプローチが考えられます。

求人広告のデザインや掲載媒体も、ペルソナの情報収集習慣に合わせて選択すると、より高い反応が得られるかもしれません。

的確な面接質問を準備する

面接は応募者の適性を見極める重要な機会ですが、採用ペルソナを参考にすることで、より焦点を絞った質問が可能になります。

ペルソナの持つ価値観や行動特性と照らし合わせた質問を用意することで、組織適合性を効率的に評価できるでしょう。

例えば「困難な状況をどう乗り越えたか」「チームでの役割はどのようなものか」など、ペルソナの重要な特性に関連した質問を準備しておくと良いかもしれません。

また、面接官間で評価基準を共有し、一貫した判断ができるよう、事前に評価シートを用意しておくことも有効です。

採用基準を社内で統一する

採用ペルソナは、採用に関わる全てのメンバーが共通の人材イメージを持つための基盤となります。

人事部だけでなく、現場のマネージャーや経営層も含めて採用ペルソナを共有することで、「どんな人材を求めているのか」という認識のずれを最小限に抑えられるでしょう。

定期的に採用基準の確認会議を開き、ペルソナに基づいた評価の視点を擦り合わせることも効果的かもしれません。

統一された採用基準があることで、採用プロセス全体の一貫性が高まり、結果として適切な人材の獲得につながる可能性があります。

ターゲットに合わせたSNS発信を行う

採用ペルソナの情報収集習慣や興味関心を踏まえたSNS戦略を展開することで、転職を検討していない層にもリーチできるようになります。

ペルソナが利用しているプラットフォームを中心に、彼らの関心を引くコンテンツを定期的に発信することが大切です。

また、社内の雰囲気や実際の業務内容を伝える「リアルな」コンテンツは、ペルソナとのマッチング精度を高める助けになるかもしれません。

入社後のミスマッチを減らす

採用ペルソナを活用する最終的な目的は、入社後のミスマッチを減らし、長期的に活躍できる人材を獲得することにあります。

採用段階で伝えた情報と実際の業務環境や企業文化に乖離がないよう、常に現実に即したペルソナ設計を心がけることが重要です。

また、入社後のオンボーディングプロセスもペルソナを意識して設計すると、新入社員の早期戦力化につながるでしょう。

定期的に入社者の定着率や活躍度を分析し、ペルソナと実際の採用結果の整合性を検証することで、採用プロセス全体の精度向上が期待できるかもしれません。

採用ペルソナとは:採用ペルソナの注意点

採用ペルソナは効果的なツールである一方、適切に運用しなければその価値を十分に発揮できない可能性があります。

作成して終わりではなく、継続的な改善と適切な活用が成功の鍵となるでしょう。

採用ペルソナを活用する際に気をつけたい注意点を確認していきましょう。

定期的な見直しを怠らない

採用ペルソナは一度作成したら終わりではなく、定期的な見直しと更新が必要です。

ビジネス環境の変化や組織の成長に伴い、求める人材像も変わってくる可能性があります。

半年から1年に一度は採用ペルソナを見直し、現在の組織ニーズや市場状況に合っているかを確認すると良いでしょう。

また、新たに入社した優秀な人材の特性を反映させることで、より実態に即したペルソナに進化させることができるかもしれません。

時代の変化とともに求職者の価値観も変わるため、最新のトレンドにも目を向けることが大切です。

多様性を意識して偏りを防ぐ

採用ペルソナを作成する際、無意識のバイアスによって特定のタイプに偏ってしまう可能性があります。

例えば、現在の社員構成が同質的であれば、そこから導き出されるペルソナも似たような特性を持つことになるでしょう。

多様な視点やスキルを持つチームの方がイノベーションを生み出しやすいという研究結果もあるため、意識的に多様性を取り入れることが重要です。

異なる背景、経験、考え方を持つ複数のペルソナを設定することで、組織の多様性とイノベーション力を高める採用が期待できます。

データと直感をバランスよく活用する

採用ペルソナの作成では、データ分析と人間的な直感のバランスが重要です。

数値化できるデータばかりに頼ると、人間の複雑な側面を見落とす恐れがあります。

逆に、経験や感覚だけで判断すると、主観的なバイアスが入り込む可能性があるでしょう。

理想的なアプローチは、社員データや採用実績などの客観的情報と、インタビューや観察から得られる質的な情報を組み合わせることです。

また、採用担当者だけでなく、現場のマネージャーや実際に働いている社員の声も取り入れることで、より立体的で実用的なペルソナができあがるかもしれません。

活用範囲と方法を明確にする

採用ペルソナを効果的に活用するには、どのような場面で、どのように参照するかを明確にしておくことが大切です。

求人広告作成、スクリーニング基準の設定、面接質問の設計など、採用プロセスの各段階での具体的な活用方法をガイドラインとして示しておくと良いでしょう。

また、採用ペルソナの使用目的と限界についても理解しておくことが重要です。

ペルソナはあくまで目安であり、個々の応募者の多様性や独自性を無視して機械的に判断するためのものではないという認識を、採用に関わる全員が共有することが望ましいかもしれません。

効果測定と改善を繰り返す

採用ペルソナの効果を高めるには、定期的に成果を測定し、改善を繰り返すことが欠かせません。

例えば、ペルソナに基づいて採用した社員の定着率、パフォーマンス、組織適合性などを追跡することで、ペルソナの精度を評価できるでしょう。

また、採用チャネルごとの応募数や質、面接通過率なども重要な指標となり得ます。

データを分析した結果、期待した効果が得られていない場合は、ペルソナの見直しや活用方法の再検討を行うことが重要です。

継続的な改善サイクルを回すことで、採用ペルソナはより精度の高い、実用的なツールへと進化していく可能性があります。

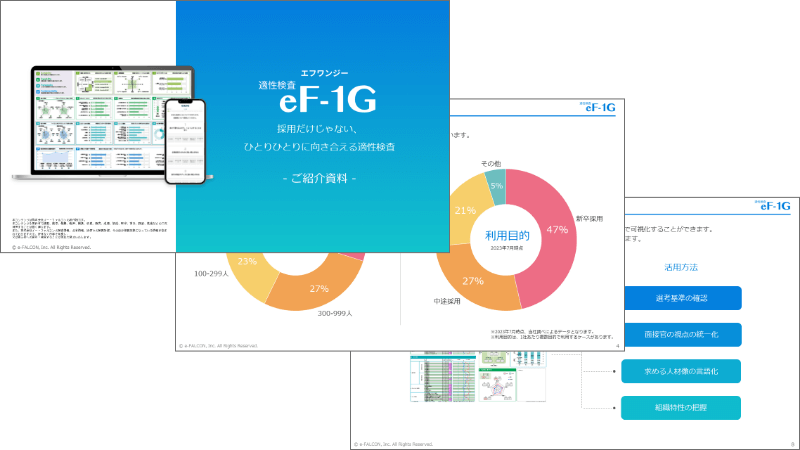

採用ペルソナを効果的に作るなら適性検査eF-1G

採用ペルソナを精度高く構築するためには、客観的なデータと科学的な裏付けが重要な役割を果たします。

この点で注目されているのが適性検査eF-1Gです。

この検査ツールは、採用ペルソナの作成から実際の人材評価まで一貫して活用できる総合的なソリューションとなるでしょう。適性検査の結果情報を基に採用要件定義を固め、採用ペルソナを効果的に作成が可能です。

eF-1Gの特徴は、個人の資質やポテンシャルを多角的に可視化できる点にあります。

職務適性や組織適応性など、通常の面接では把握しにくい側面を数値化することで、より精緻な採用ペルソナの構築をサポートしてくれるかもしれません。

また、入社後の配属や育成計画にも同じデータを活用できるため、採用から定着までのプロセスを一気通貫で設計することが可能です。

採用ペルソナの精度を高め、「この人なら活躍してくれそう」という直感を確信に変えたい企業にとって、eF-1Gは強力な味方になるでしょう。

採用ペルソナや理想の人材像を明確にし、その人材を適切に見極めるために、科学的アプローチを取り入れたい方は適性検査eF-1Gをお気軽にお試しください。